A Julio Mariscal Montes le pasó lo que a tantos escritores valiosos que no se fueron a Madrid: que lo acabó engullendo la tierra a la que tanto había cantado hasta hacerla universal. El precio fue, como suele ocurrir, no aparecer en los libros de texto ni por asomo, ni siquiera en esta última época de revisionismo en que tanto se ha reivindicado a los perseguidos, a los asesinados por uno u otro bando y a las autoras.

El poeta Julio Mariscal, que no respondía a ninguno de esos perfiles, que nació en 1922 –el año de aquel primer Concurso de Cante Jondo en Granada- y que murió en 1977 –cuando el Nobel a Aleixandre-, se empeñó en universalizar aquella lorquiana Andalucía del llanto a través del pueblo que le tocó en suerte por motivos laborales, pues fue maestro y, después de haber pasado por Cádiz capital, El Bosque o Espera, lo destinaron a Paterna de Rivera, aquel “pueblo sin río, de galopes perdidos y muertos en mitad de la calle” que, visto desde la perspectiva actual, con el color y la música que Mariscal supo administrarle literaturizándolo, tanto nos recuerda a los pueblos retratados por el mexicano Juan Rulfo, aunque Mariscal abundara en realidad en el emblema de cualquier pueblo de la Baja Andalucía a mediados del pasado siglo.

Hoy podría decirse que el poeta Mariscal rescató para la literatura que no muere a su pueblo de adopción escribiendo aquellas cuartillas que conformarían un libro todavía inédito a su muerte, pero también podríamos afirmar que ha sido aquel libro, un ajustado poema en prosa a base de veinte capítulos muy bien pensados y pulidos, el que lo ha terminado rescatando a él gracias a su publicación por parte de la asociación cultural Impresiones, uno de esos lúcidos grupos de culturetas cabezones que de vez en cuando surgen en los pueblos más remotos y que en este caso lidera el profesor Juan Francisco Sánchez, bien acompañado del poeta arcense Pedro Sevilla y otros amigos, todos muy seguros de que la publicación de Pueblo no constituye ningún ejercicio de chovinismo trasnochado, sino un acto de justicia con quien no tuvo demasiada suerte ni reconocimientos en vida y que por eso le han brindado hasta un documental audiovisual después de que el jerezano Javier Salmerón le dedicara un disco que convirtió en canciones tantos de sus poemas…

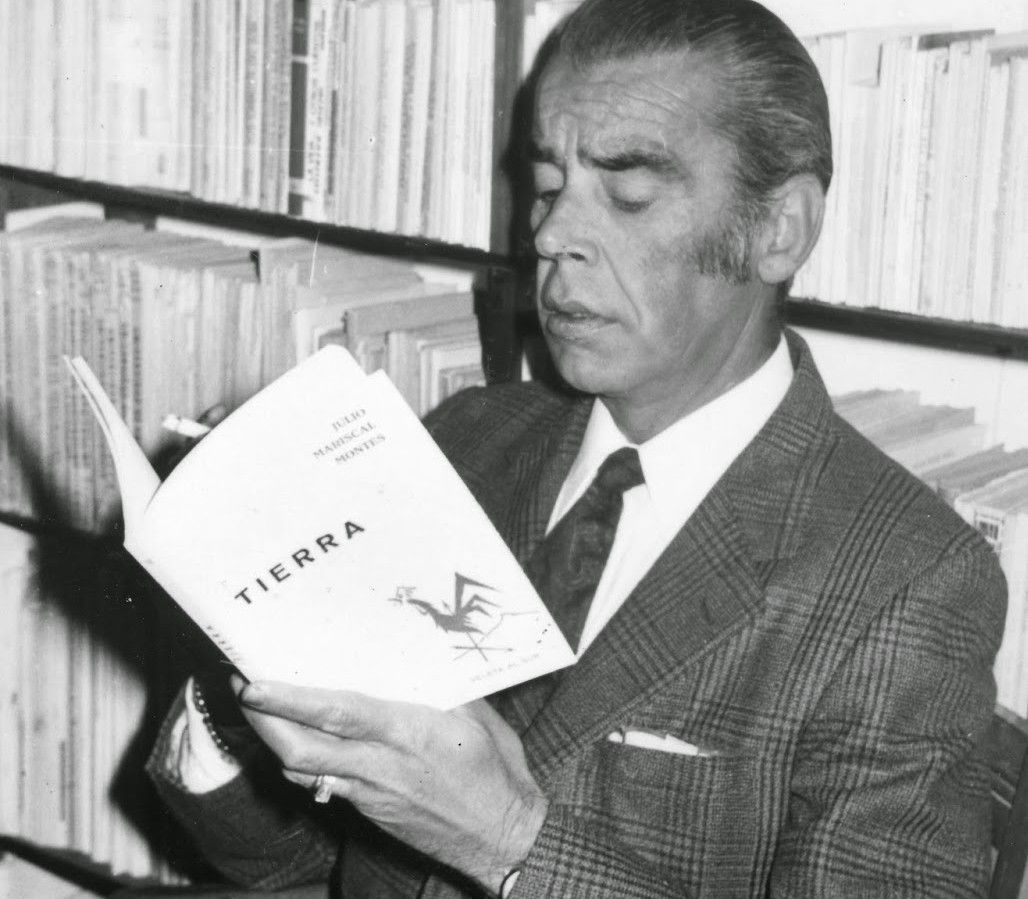

Todavía hoy algunos de sus más antiguos alumnos en Paterna recuerdan fragmentos de Pueblo como ejercicios de redacción a comienzos de la década de los 60, cuando Don Julio había aterrizado en este pueblo “de brocal y caballo” sin que allí supieran que el maestro era ya el autor de un puñado de poemarios como Corral de muertos (1954), Pasan hombres oscuros (1955), Poemas de ausencia (1957) o Quinta palabra (1958) y menos aún que precisamente en Paterna de Rivera iba a escribir lo mejor de toda su producción: Tierra de secanos (1962) y Tierra (1965). Salvo unos cuantos, la inmensa mayoría tampoco sabría, una vez que se fue, que el inolvidable maestro de Paterna iba a publicar aún otros tres poemarios, como Último día (1971), Poemas a Soledad (1975) y Trébol de cuatro hojas (1976), y hasta, póstumamente, un último título de sabor tan machadiano: Aún es hoy (1980). ¿Cómo iban a sospecharlo si ni siquiera el propio poeta quiso sacar del cajón aquel Pueblo que era, en palabras de Pedro Sevilla, “un gesto de amor” inspirado en su pueblo de adopción?

Afirma, de hecho, el prologuista del libro que ha visto la luz hace apenas dos meses que “pocos escritores han retratado con tanta piedad a sus semejantes, a los desheredados, a los seres dolientes”, y en la contraportada de la exquisita edición se compara esta desconocida obra de Mariscal con Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Suele hacerse con este tipo de obras, por aquello del poema en prosa o de la prosa poética, como suele compararse también con Ocnos, de Luis Cernuda. Pero hay que decir que a estas dos obras de gigantes andaluces les falta un sentido social que sí tiene el Pueblo de Mariscal, como lo tuvo, algunos años antes, el Pueblo lejano (1954) del sevillano de Los Palacios y Villafranca Joaquín Romero Murube, que sí se publicó entonces y que en su propio pueblo natal no tuvo otro recibimiento que el desprecio general y casi la quema pública en medio de la plaza. Nadie leyó, salvo algunos fragmentos sueltos, el mejor libro de Romero Murube entonces, y nadie leyó, naturalmente, el que quedo inédito de Mariscal porque él prefirió no sacarlo del cajón. Sin embargo, tanto el Pueblo a secas de Mariscal como el Pueblo lejano de Murube constituyen, en la línea de Las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas (1951), algunas de las páginas más rotundamente literarias y profundas de una Andalucía real y muy alejada de los contextos urbanos que no estaba preparada en aquellos años para verse retratada frente al espejo. Una Andalucía de jornaleros sucios y niños ennegrecidos, de viento de parva, de chicharras y silencio, de ahorcados y ahogados sin explicaciones y solteronas que se consumen, de tontas violadas y Dios vuelto de espaldas…

El libro debió de redactarse a comienzos de los 60, cuando Don Julio ya estaba bien asentado en Paterna y conocía sus realidades, pues en su poemario Tierra de secanos, que es de 1962, ya se incluye un poema titulado precisamente “Pueblo” en el que, a base de endecasílabos y alejandrinos tan bien hilvanados, se trasluce esa voluntad de reflejar no solo Paterna, sino cualquier pueblo andaluz de la época, que es la única forma de universalizarlo: “El pueblo, ya sabéis: / un puñado de casas, una plaza, una fuente, / una vieja rutina de misas y rosarios, / y luego el horizonte cansado de olivares, / eternos lutos, recuas y canciones; / tres días de verbena para la Cruz de Mayo / y el baile transparente del domingo. / Alguna vez también se muere alguien, / viene el Señor Obispo, cambia el Cabo / de la Guardia Civil… En fin, las cosas”. En ese pueblo de aquel poema, Mariscal –tan necesariamente alejado de las torres de marfil- insiste ya en que “Pueblo es sudar; parir; partirse / el alma sobre el yunque o el arado, / sopas de ajo al despuntar el día, / sopas a media tarde y a la noche, / mullirse bien la carne / para la bota enorme del cacique / y madrugadas en que la miseria / vuelve caricatura el pan y el beso”.

La soledad por bandera

Antes de publicar nada, el veinteañero Julio Mariscal ya había escrito y escondido unos versos que no verían la luz hasta el año de la muerte de Franco y bajo el título de Poemas a Soledad. Aún no está claro si Soledad fue una primera novia muerta o la pura soledad con la que siempre se entendió a la perfección. “Nos decían: / Hay que pensar en el mañana, / hacer el equipaje / para la travesía que es el mundo. / Y cercaban el hoy de tapias de colegio / y el paseo de los jueves / con largas alamedas solitarias”. Lo que está claro es que el solitario Mariscal rumiaba ya un complicado mundo interior al que fue dando forma a base de metáforas de la propia soledad ya desde su primer poemario, el de Corral de muertos, donde se incluye un soneto a un ciprés (de cementerio) que tanto nos recuerda al místico de su amigo Gerardo Diego, a quien un buen día, por sorpresa –como hubo de hacer con Gloria Fuertes o con Fernando Quiñones- llevó al aula para que les leyera versos a sus alumnos. “Aquí, donde los hombres se han tendido / para olvidarse dentro de su muerte, / tú sigues vertical, sin ofrecerte, / limpio y sonoro al último latido”, escribe en el primer cuarteto, para continuar así: “¿Qué manos que ya fueron se han unido / en tierra cruda para sostenerte? / ¿Qué talle de otro abril vino a traerte / ejemplo en las cenizas de su olvido? / Bocas sin risa, senos, cabelleras, / se mezclan en tu sangre, envenenada / por el terrible empeño de la altura. / ¡Qué loco derrochar de primaveras / en el tapete verde de la nada / para que se cumpliera tu hermosura!”.

En aquella soledad de un pueblo, Paterna, lo suficientemente cercano del suyo, Arcos, como para ir cuando hiciera falta y lo suficientemente lejos como para rizarse el rizo de su propio autoconocimiento, Mariscal avanza en este hasta el punto de escribir por fin sobre los placeres prohibidos. Lo hace en varios poemas de Tierra, de 1965. “Venías de lo oscuro, de lo entredicho apenas, / del polvo de todos los caminos. / Venías para helarme el nardo y la alameda, / para hacerme / lluvia la sombra, octubre la sonrisa. / Tu presencia era la llave para el junco y la estrella, / ‘vade retro’ a la tarde que aúpa la esperanza, / portazo para madre, hermanos, casa, / amigos, proyectos; raya negra / para todo lo claro, lo vertical, lo niño / con la frente apoyada en los cristales”, escribirá con la cabeza sacada del embozo, con esa determinación de que, de perdidos, al río: “Y eché a andar por tu sangre; por esa / desamparada y sola vereda de tu sangre, / con lagartos de rabia, con umbríos / retamales de pena y sobresaltos. / Y aquí me tienes como un toro ciego / corneando, furioso, inútilmente, / el muro enorme de los prejuicios”.

El reto unamuniano del poeta en soledad se complementará, claro, con el del maestro solidario, porque Mariscal, que imparte clases gratis a los niños pobres, mantiene incluso un corralito en el último patio del colegio de Paterna en el que, junto a un huerto, convivían gallinas, patos, conejos e incluso cabras, destinados finalmente a los vecinos más necesitados, porque él era el primero que sabía que no solo de versos vive el hombre.

Es curioso que, como Romero Murube en Sevilla con su Soledad de San Lorenzo, sea la Virgen de la Soledad, tanto la de Arcos como la de Paterna, la que despierte más devoción en Mariscal, hasta el punto de portarla en las procesiones de una Semana Santa que el poeta empieza a sentir también en Paterna de Rivera de un modo personal, es decir, literario, pues más allá de componer saetas y peteneras en el pueblo donde nació este palo, trabó amistad con algunos de los más destacados cantaores locales del momento, como Rufino de Paterna o El Perro de Paterna, cuya esposa llegó a ser su lavandera. Junto a Antonio Murciano -con quien fundara la prestigiosa revista Alcaraván- no solo aupó igualmente al cantaor El Niño de la Cava, sino que además fundó el Concurso Nacional de Cante por Peteneras, a punto ahora de celebrar sus bodas de oro.

Más verdades que versos

Este libro inédito de Mariscal, Pueblo, aunque mantiene “riachuelos de endecasílabos, parcelitas de alejandrinos”, según se encarga de apuntar Pedro Sevilla en el prólogo, es el único que no es propiamente de versos de entre los once que se le conocen, y aunque eso no le resta un ápice de poesía, la obra se lee con cierta vocación narrativa porque, pese a su brevedad, van apareciendo personajes y lugares que materializan la atmósfera de una novela que estuviera concibiéndose aún, en medio de unas vacaciones estivales como estas en las que un muchacho –cualquier alumno suyo, él mismo andando atrás en el tiempo, quién sabe- vuelve del internado y se topa con “unas sopitas de hierbabuena, una copa de vino antiguo, y unos besos, y unas notas de tercero o cuarto que encendían de notables y sobresalientes los ojos de la madre, apagada en esto y aquello de la administración y la viudedad prematura”.

El desfile de tipos rurales se va completando líricamente con la solterona, por ejemplo, sometida a “las moscas de la siesta y con ellas el laberinto de vueltas y trenzados” y “otra vez el pensamiento buscando idilios que no fueron por la blanca alameda del recuerdo”; o con la tonta, en el ecuador del libro, a la que después de pintarnos en el enjambre del pueblo, “cruzaba la tarde trabajosamente, malcubriendo de harapos una preñez monstruosa cuyo origen había de buscarse en los zagalones -¿cuántos?- borrachos de sol y brutalidad tras las jornadas de siega; en los dieciocho años pujantes que zascandillearon su idiotez para estrenar la lepra del más sabroso de los pecados”; o el contrabandista Juan León que anda “por el sueño de las muchachas” y que, aunque las mujeres “lo ignoraban la mayoría de las veces, cuando la ausencia actualizaba su presencia de mozo crúo, de hombre de jaral y sigilos hecho para el galope y la noche, las mocitas sentían sus espuelas sobre los ijares del sueño y era su estampa de luna y guitarra como un aletazo de cuervo, como un clavelón de sombra en el bobo jazmín de su duermevela”.

La veintena de textos líricos que conforman el libro está jalonada por los dedicados a determinadas calles –la calle Real, la de los Ahorcados, la del Olmo, la de la Rosa, la de los Arrieros, la calle de Arcos-, como un espacio mágico en el que se mueven los vivos y los muertos, las costumbres, las fiestas, el trabajo y las desgracias, como aquella del ahogado que remite a aquel niño real que se ahogó de veras en un pozo cercano a una escuela pese a la petición del Don Julio maestro de que se tapara, como ha recordado Blanca Flores en la introducción de la Poesía Completa de Mariscal, publicada por Isla de Siltolá hace una década. En Pueblo, leemos la evocación de un chiquillo ahogado –tal vez otro, o no- de esta guisa: “Pero es que ahora, con la tarde, vengo del río. He metido las manos en el agua verde, fresca, umbrosa de castaños y morales y, todavía con las manos mojadas, prefiero traerte aquí recio y alegre como eras, trenzando cintillos de pleita, trabajando el leve corcho de los alcornoques, o llevando la cuenta de tus años con esa tu exclusiva maravillosa: ‘Tengo trece San Antonios… Voy para las quince sementeras…’. La cuenta de tus años tan breve todavía, ya tan inútiles…”.

La también subdelegada del Gobierno en Cádiz hizo su tesis doctoral, en 2003, precisamente sobre la obra poética de Mariscal, y desde entonces ha estado muy encima de su progresiva recepción por parte del público general, hasta el punto de que el año pasado editó, otra vez con Isla de Siltolá, una recopilación de lo mejor de Mariscal titulada Cien poemas.

Pero todo es poco para resucitar a un poeta que dio lo mejor de sí hace más de medio siglo, como se llamaba la Generación a la que perteneció, la de autores tan célebres como Antonio Gala o José Manuel Caballero Bonald –con quien tanto se carteó- pero también la de otros a los que igualmente les costó darse a conocer, como Ángel Crespo o Rafael Guillén. Mariscal demuestra con este último descubrimiento suyo que es tan poeta en verso como en prosa. Si no, sería impensable un párrafo como este, que tan primorosamente abre el capítulo titulado “Ángelus”: “Cada nota del Ángelus espolvorea un poquito de sombra sobre la tarde. Con la última campanada la noche está ya azul, decantada, pura como un verso de San Juan”. Quién da más.

Desde luego no quienes hoy, para intentar escribir bien, olvidan a los desheredados, o viceversa. Julio Mariscal es un paradigma del poeta que, a la altura de un Blas de Otero reconocido en un ángel fieramente humano pero voluntariosamente creyente, hace alarde de la mejor literatura sin levantar los pies de la tierra, de su tierra, de esa misma tierra que él profetiza al final de sus días, ya tan enfermo, en crudos y perfectos sonetos como este: “Se me ha abierto la lepra de la pena, / Señor, como el clavel de tu costado; / no queda más que un yermo, desolado / cardo donde antes era la azucena. / No queda nada más, ni la serena / metáfora de un verso enarbolado; / ¿Amigos? ¿Para qué? Solo y clavado / en el duro erial de esta condena. / Nada ni nadie. Tú y tu profecía / de volver otra vez para partirse / al aire de septiembre o a la espera. / ¡Qué importa la tristeza o la alegría / si es mejor de una vez, Señor, morirse / que estar muerto de pie sobre la acera!”. Y, sin embargo, qué vivo. Apunten su nombre para siempre.