En el año 2025, la causa más común de exilio está motivada por conflictos armados como el de Ucrania o por persecución política y falta de libertades en países como Afganistán. Las crisis económicas llevan también a miles de personas a abandonar sus hogares, como en Venezuela o países como Nigeria o Ghana, que registran un fuerte éxodo juvenil por falta de empleo y oportunidades. En pleno siglo XXI sigue habiendo gente obligada a pedir asilo político por violencias relacionadas con su orientación sexual o identidad de género. Las minorías religiosas o culturales siguen siendo blanco de persecución en algunos países de África y Asia. Las emergencias climáticas y los desastres ambientales (huracanes, incendios forestales, subidas del nivel del mar o sequías extremas) son motivos también de un fenómeno conocido como exilio climático.

En España, en el primer cuarto del siglo XXI, también hay familias que tienen que exiliarse para sobrevivir. Madres, padres e hijos que tienen que abandonar sus hogares y entre las causas no se encuentran ninguna de las razones anteriormente expuestas. La razón de este éxodo es la violencia escolar. Familias que se cambian de localidad en la misma provincia, que se trasladan a otras comunidades o que incluso se marchan de España con un único objetivo: la supervivencia de las víctimas del bullying. Exilio para evitar un posible desenlace con un final trágico.

Andalucía, País Vasco, Navarra o Comunidad de Madrid. Da igual la comunidad o zona del país. El patrón se repite en la mayoría de casos. Niñas y niños que sufren violencia escolar, madres y padres que denuncian los casos y una administración que mira hacia otro lado. Ante esto, la única salida pasa por tomar distancia con el foco de la violencia. "En cada cambio le decía a mis hijas que nosotros no huimos, nosotros buscamos nuestra felicidad. Al centro escolar y la educación tenemos que ir felices, no puede ser ningún tormento. El que no lo sepa ver es su problema", cuenta Santa, madre de dos gemelas víctimas del acoso escolar, a lavozdelsur.es.

Santa, madre de dos gemelas: tres cambios de colegio en cuatro años

Hasta tres cambios de colegio en cuatro años, con sus respectivas mudanzas de domicilio en municipios madrileños, llevan sobre sus espaldas las hijas de Santa Egido: de Carabaña a Valdilecha, luego a Perales de Tajuña hasta acabar en Rivas-Vaciamadrid. El primer cambio llegó cuando las gemelas tenían siete años. Ya un año antes, las hermanas habían sufrido acoso por parte de un menor que, como no las identificaba, acababa cebándose con las dos. "Hicimos el cambio de centro porque el director nos decía que las niñas no tenían un perfil de acosadas. Recibían agresiones. Por entonces íbamos con mascarillas por el covid y cuando llegaban a casa les veíamos los moratones. El niño les daba puñetazos en la boca, les pisaba el desayuno y les tiraba los abrigos al contenedor".

Santa, docente de profesión, al igual que su marido, cuenta que "el niño en cuestión era el hijo del concejal del pueblo. El nexo político es el que nos está llevando a la ruina. Cuando ocurrió todo esto nos pusimos en contacto con la viceconsejera de Educación, N.A.P, en aquella época, que había sido alcaldesa de Carabaña. Había sido conocida, amiga y trabajado con ella durante cuatro años. Nos pusimos en contacto con ella para que nos orientara. A pesar de ser docente, nunca me había visto en esa tesitura y más cuando eran mis hijas. La llamé, ella muy atenta. Estuvimos hablando y no le dije ni qué niño ni que familia era cuando sabíamos que era de su equipo de gobierno. Lo decidimos obviar para que no se fuesen con un estigma al otro centro. Me dijeron que no me preocupase y que sí había centro en Valdilecha".

"A mis hijas les daban puñetazos en la boca, pisaban el desayuno y tiraban los abrigos al contenedor"

"Nos vamos al otro centro –relata Santa–, donde teníamos a una profesora de inglés amiga nuestra (M.S.). Llegamos en diciembre y pasamos el curso hasta junio estupendamente. Casi al finalizar ese curso nos llaman unas madres de la Ampa para comentarnos que el presunto agresor se iba a trasladar al centro en el que estaban mis hijas. Eso fue un retroceso otra vez, hurgar en el dolor, a ver qué pasa. Fuimos a llamar a la viceconsejera de Educación con nombre y apellidos del niño en cuestión. Se llevó las manos a la cabeza y nos dijo que no había nada que hacer, ya que no habíamos denunciado. Le contesté que nos parecía bastante mal y que nos dejaba de la mano de Dios porque ahora sabían el motivo por el que nos habíamos ido".

La situación se complicó y tras pedirle al director del colegio de Carabaña las ocho tutorías que mantuvo la familia con él, éste dijo que no las había registrado porque no había obligación. Entonces, Santa y su marido se fueron a denunciar el caso a la Guardia Civil. "Teníamos que velar por nuestras hijas, ya que el niño y la familia se sentían impunes". A la llegada a Valdilecha del menor, los insultos y agresiones volvieron a repetirse: "Tiraron a una de mis hijas al suelo y dijeron que no era agresión. Pedimos entonces que se abriera el protocolo de acoso, pero nos decían que teníamos que pasar página cuando seguían insultando a mis hijas".

Con dos protocolos de acoso escolar cerrados sin aplicar ninguna medida y viendo la inacción del centro escolar, la familia decidió marcharse a Perales de Tajuña en abril. Al curso siguiente, las gemelas entraron en quinto de Primaria, donde "un niño, no sabemos por qué motivo ni razón, fue a acoso y derribo por ellas. Le pegó un puñetazo y un tortazo y la directora aplicó una falta leve, con lo cual no estábamos de acuerdo. Era un niño que tenía episodios de rabia con todos los profesores y todo el mundo. Pillaba a mis hijas por banda y no pasaba nada. El centro lo justificaba, lo ponían a pintar mandalas en el recreo para desfogarse. La torta y el puñetazo se lo llevó mi hija".

Santa detalla que por parte del colegio "nos hicieron vacío" y entonces llevaron el tema por inspección. Teníamos más de 70 folios y estábamos apoyados por la Ampa del centro. La directora llegó a ser amonestada, pero por otro caso, el de un niño al que apartaban en su clase con un biombo porque era TDH. Estábamos en Atapuerca. Esa otra familia no quiso denunciar".

En junio del año pasado se marcharon del centro y recalaron, en la dura travesía como consecuencia de la violencia escolar e institucional, en Rivas-Vaciamadrid. Los cuatro miembros de la familia han tenido que estar sometidos a tratamiento médico. "A mis hijas les diagnosticaron con diez años depresión infantil, con un 98 y 95 por ciento. Los cuatro estábamos destrozados. Veíamos que el sistema nos estaba culpando a nosotros, que éramos los que estábamos intentando poner soluciones a los problemas. Las herramientas las teníamos que poner nosotros mientras los acosadores y sus familias se hacen dueños de los cortijos. El sistema nos dio la espalda", detalla Santa.

"A mis hijas les diagnosticaron con diez años depresión infantil. Los cuatro estábamos destrozados"

Como profesional de la docencia, a esta madre le cuesta entender que ninguna administración haya hecho nada en todo este tiempo. "Me he llegado a cuestionar todo esto. Se trata de una maraña de influencias, de partidos, de intereses políticos... Llevo 28 años de docente y tres en la pública. La concertada y la privada son otra selva, entre curas, monjas y demás. Nadie mueve un dedo hasta que no le toca a sus hijos. Esto es una lacra donde el problema es el entorno".

Para colmo de males, el marido de Santa y padre de las gemelas falleció en noviembre pasado en un accidente de tráfico que está judicializado, ya que está siendo investigado. Santa reconoce que, tras el infierno de los últimos años, sus hijas, que este curso estudian primero de ESO, tendrán secuelas de por vida por culpa de la violencia escolar: "Ellas han tenido que aprender a tortazos y eso no es bueno".

Elías y Vanesa, padre de dos hijos víctimas de acoso escolar

Elías y Vanesa, padres de tres hijos, vivían plácidamente en Aranjuez (Madrid) hasta que la vida de la familia cambió por completo teniendo que empezar de cero en otro lugar, concretamente en un pueblo de Toledo. La violencia escolar sufrida por dos de sus hijos en un mismo centro educativo obligó a estos padres a afrontar una realidad tan dura como imprevisible. “Nosotros tenemos tres hijos, dos de ellos estaban sufriendo acoso escolar en el mismo centro”, narra Elías a lavozdelsur.es. “Mi hija pequeña, de nueve años, sufría acoso escolar por parte de una compañera y del propio tutor. Como siempre, ni protocolos ni nada”. Elías recuerda con impotencia cómo el colegio ignoró las señales y minimizó los hechos. “Mi hijo mayor, de 14 años, sufría acoso por parte de seis compañeros de clase. Nadie hacía nada. El centro escolar no hizo nada. Inspección nos dijo que lo que el colegio hiciera estaba bien hecho”.

La familia, desesperada, decidió entonces acudir a todas las instancias posibles. “Escribimos al consejero de Educación, al Defensor del Pueblo, al Defensor del Menor, mandamos un burofax a la Casa Real, escribimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, relata Elías. Nada cambió. La administración miraba hacia otro lado mientras el sufrimiento de los niños se agravaba. El 1 de febrero de 2024 presentaron denuncia ante la Fiscalía de Protección del Menor. Sin embargo, la reacción del colegio fue acusarlos a ellos.

"Mi hija tenía un informe psicólogico de que no estaba en condiciones de ir al colegio y aun así nos denunciaron por absentismo. Nos amenazaron con el tema de la custodia de los niños"

Elías y su esposa solicitaron el cambio de centro escolar, pero se toparon con una nueva barrera. “El director de escolarización de Aranjuez es hermano del director general del colegio donde acosaban a mis hijos”, denuncia. “Nos dijeron que dentro de Aranjuez no había plaza libre para cambiar a mis hijos de colegio. No había manera”. La situación se volvió insostenible. “Mi hija tenía un informe psicológico de que no estaba en condiciones de ir al colegio, y aun así nos denunciaron por absentismo, con sanción de tres mil euros. Nos peleamos con todo el mundo. Al final conseguimos que la sanción se quitara, pero se nos metieron los servicios sociales en casa. Nos estaban amenazando con el tema de la custodia de los niños”, recuerda.

Entonces llegó el punto de no retorno. “La única opción era o irnos o comprar una escopeta y liarnos a tiros. Nos fuimos. No fue fácil porque no te dan una hipoteca así como así. Nos hemos ido a vivir a un pueblo de Toledo y cambiar toda la vida. Los niños, amigos nuevos, colegio nuevo, todo nuevo”. El exilio tuvo un precio. “Yo mi trabajo lo tenía en Aranjuez, trabajo fijo. Como me tuve que coger un año de baja porque tenía ansiedad, en cuanto volví al trabajo después de 13 años me despidieron”, relata Elías. “Se junta un poco todo, pero al final valoras y lo importante son los niños, que ahora mismo no están bien, pero van dando ese cambio que todos deseamos. Te ves abocado a la única salida que hay para proteger a tus hijos, que no es otra que irte y dejarlo todo”.

Elías lo resume con crudeza: “Es duro, pero no te queda otra, lo primero son ellos. ¿Qué opción nos quedaba? Pues irnos. Era eso o perder a mis hijos. Al final conseguimos que nos dieran una hipoteca y así estamos, hipotecados hasta arriba. Estaré mejor o peor, pero mis hijos están vivos. Por desgracia, hay otros que no. Esa cara no se ve, pero está ahí”. La familia también descubrió el entramado de favores y silencios que protege a algunos centros. “Al final lo que hacen es encubrir, se van tapando los culos unos a otros. Cuando lo denunciamos en inspección educativa, después nos enteramos de que el inspector de zona había sido compañero de clase del director del colegio”.

"Te ves abocado a la única salida que hay para proteger a tus hijos, que no es otra que irte y dejarlo todo"

Las secuelas no son solo emocionales. “Mi hija, por ejemplo, sufrió una agresión en clase delante del tutor por parte de la niña acosadora. Tenemos parte de lesiones y todo. El profesor nos niega que eso ocurriera en su clase, afirmando que era capaz de controlar a los 27 niños incluso estando de espaldas. Se van tapando el culo unos a otros y el que paga el pato siempre es el mismo”. Al caso de la hija de Elías se suma su vulnerabilidad médica. “Mi hija tiene una enfermedad de estas raras autoinmunes que se le inflaman los órganos. Si la otra niña le da un puñetazo y cuadra que tiene el órgano inflamado, ¿qué consecuencias puede haber? El tutor decía que no tenía que ver una cosa con la otra".

Hoy, desde su nuevo hogar en un municipio de Toledo, Elías intenta mirar hacia adelante. “Me tengo que consolar porque no me queda otra, pero mis hijos están aquí. Estaremos peor o mejor, pero están vivos”, dice con la voz quebrada. “Esta es la parte oculta que no sale en ningún sitio. Lo importante son los niños y seguir luchando por ellos”.

Silvia, de un pueblo de Sevilla hasta Irlanda para salvar a su hija

De Sevilla a Irlanda. Ese fue el camino que tuvo que recorrer Silvia, abogada de profesión, para salvar la vida de su hija. Su historia es una más dentro de este nuevo fenómeno que ya algunos llaman el exilio escolar: familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger a sus hijos de la violencia en las aulas y de la indiferencia institucional. “Me revolvió todo el tema de Sandra –joven de 14 años víctima de la violencia escolar en Sevilla–”, explica, recordando este reciente caso en Andalucía. “Cuando vi que la Consejería se estaba rasgando las vestiduras y la Fiscalía, me removió todo. En mi caso también fue en un colegio privado de un municipio de Sevilla, donde después de un año descubrí lo que pasaba realmente”.

Su hija tenía solo siete años cuando comenzaron las señales más alarmantes. “Tenía impulsos de tirarse por la ventana. Me decía: ‘Mamá, por favor, ayúdame, que no dejo de pensar en saltar por la ventana y no quiero separarme de ti’”, relata muy emocionada. La familia acudió a psicólogos y detectaron signos de autolisis, cortes y moretones. “Avisamos al colegio, pedimos el protocolo antisuicidio, pero no hicieron nada. Dejaron que desde diciembre, cuando vimos que pasaban cosas, hasta junio, siguiera ocurriendo de todo”.

"Mi hija me decía: 'Mamá, por favor, ayúdame, que no dejo de pensar en saltar por la ventana y no quiero separarme de ti'"

Durante meses, Silvia sospechó que algo extraño ocurría en el aula. “Sabíamos que pasaba algo raro, pero no que había una cabecilla que incitaba a todos los demás a ir contra ella”. En verano, durante unas vacaciones en Irlanda, su hija comenzó a contarle con detalle las barbaridades que había sufrido. “Pedí que activaran el protocolo de acoso escolar, y fue un craso error, porque nunca ayuda a la víctima”, asegura. “Me dijeron que lo iban a aplicar, pero lo que hicieron fue darme largas. Hicieron que creyera que mi hija no estaba bien de la cabeza. Si yo, que era su único apoyo, no me llego a creer a mi hija y me creo al colegio, mi hija no hubiera durado una semana”.

De regreso a España, Silvia decidió no llevar a su hija al colegio hasta que se tomaran medidas. “Insistí en que se activara el protocolo de acoso. Iba a comenzar el curso y no me daban solución. Quería que sacaran a la otra niña del colegio. Tenía miedo por la vida de mi hija, por lo que le pudiera hacer”. Sin embargo, las autoridades educativas se desentendieron. “Llamé a Inspección y me dijeron que, al ser un centro privado, no podían entrar. Todo lo que hicieron fue extraoficial. Me insistían en que no tenían competencias”.

El propio inspector educativo reconoció vínculos con el colegio. “Me dijo que había trabajado doce años para esa fundación”, señala Silvia. “Inspección no quiso entrar en el asunto. Cuando al mes y medio el colegio empezó a buscarme las vueltas, habían comenzado a difamarme para desvirtuar todo lo que había pasado a mi hija. El acoso escolar se transformó en acoso y difamación contra toda la familia. Violencia institucional totalmente”. Ante la pasividad de la administración, Silvia llevó el caso a la justicia. “Puse denuncia y querella contra los adultos, en ningún momento contra la menor de siete años. Denuncié a la directora del colegio, al jefe de estudios, a la profesora, a los padres de la niña y al inspector”, explica. La querella, de más de treinta páginas, incluía informes psicológicos públicos y privados, escritos y audios. “El colegio nunca contestó. Fiscalía se la ventiló en una línea diciendo que no admitía a trámite porque la menor era inimputable”.

Silvia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero en este caso la justicia también le fue esquiva. “En primera instancia, el juez entendió y se reafirmó en no llevar a trámite porque mi hija iba al psicólogo. Fiscalía de Sevilla ha podido salvar antes a niños y no lo hizo”, lamenta. “La menor no era a quien se denunciaba, por eso no podía ser imputable. Yo exigía que los adultos que habían cometido el delito de omisión del socorro pagasen por ello”.

Para ella, el protocolo de acoso escolar “es una trampa mortal para los niños acosados”, porque convierte al colegio en juez y parte. “El colegio es el responsable y nunca va a admitir que ha hecho algo mal. Cuando conoces lo que está pasando y no haces nada para proteger al menor bajo tu tutela, eres responsable de un delito de omisión del socorro. Fiscalía tiene que perseguirlo, pero prefieren mandarte a la vía civil y no abrir un asunto que le cuesta la vida a estos hijos”. Su familia perdió una parte importante de sus vidas. “Tenía cuatro hijos y una casa recién construida en Sevilla, la vivienda familiar. Me fui a Irlanda porque mi hija se ponía a temblar. Tengo un vídeo de año y medio después de salir de Sevilla, el día que decidí que tampoco iba a clase, que es terrorífico. Síndrome de estrés postraumático”, cuenta. “Los niños que se van del colegio donde han sido acosados se marchan con la cruz de que la culpa ha sido de ellos”.

"Mi hija soñaba que iba al colegio y la mataban. Le daban ataques de pánico, caía al suelo, perdía el habla"

En Irlanda, por primera vez, encontró apoyo institucional. “Tuvimos todo el respaldo del colegio, de los servicios sanitarios, que nos asistían una mañana a la semana con dos terapeutas trabajando con mi hija”, explica. “Aun así, me tuve que volver a España porque allí no la medicaban al ser muy pequeña. Los psiquiatras decían que era necesaria la medicación, ya que le daban ataques de pánico, caía al suelo, perdía el habla. Soñaba que iba al colegio y la mataban”. El trauma era tan profundo que incluso escuchar castellano le generaba pánico. “No podía salir a la calle y escuchar castellano. Temblaba, pensaba que iban a venir a pegarle por detrás y a destrozarla”. Su hija llegó a confesarle: “Mamá, he preferido estar muerta que vivir esta vida”. Dos intentos de suicidio después, Silvia aún lucha por recomponer los pedazos. “Nos ha costado el exilio, años de tratamiento, llevarla a un colegio donde solo había veinte personas para no hacer homeschooling y no tirar la toalla de su socialización”.

Con el tiempo, su hija logró integrarse y hoy está más estable, pero las secuelas persisten. “Son gigantes con pies de barro. Mi hija me ha dicho que no volvería a aguantar esa pesadilla”, afirma. Por eso, Silvia insiste en que el sistema debe cambiar de raíz. “El protocolo de acoso no debería activarse solo cuando se descubre, sino servir para ofrecer tratamiento a las víctimas y a los acosadores. Para que ambos puedan recuperar la dignidad que se les ha destrozado”.

Hoy, su testimonio se suma al de otras familias que viven su propio exilio escolar en silencio. “Todas las puertas que tocamos nos volvieron la espalda cuando mi hija estaba pendiente de un hilo. Pasan día tras día. Cada mes muere un niño”, denuncia con serenidad y cansancio. “Pensaba que no iba a ser capaz de mantener a mi hija con vida. Era como estar en una tormenta en alta mar y sentir que, por mucho que la arrastrara, el mar se la iba a tragar”.

El cambio de vida de Susana y su hija, víctima de violencia escolar desde los tres años

"Cuando una madre ve sufrir a su hija cada día y nadie hace nada, llega un momento en el que solo queda huir". Así resume Susana Martínez el punto de quiebre que la llevó a dejar su casa en Muskiz, en el País Vasco. Sin apoyo institucional y tras años de lucha, se vio obligada a poner en pasado su vida para empezar de nuevo en Galdakao, a treinta kilómetros de distancia. Una decisión dolorosa, pero necesaria para garantizar la tranquilidad y la salud emocional de su hija. La decisión no fue sencilla. Supuso empezar de nuevo, vender su vivienda y asumir una hipoteca mucho mayor. “Teníamos un piso de protección oficial y lo tuvimos que vender para comprarnos uno libre. Un cambio económico brutal, que por la incompetencia de los colegios te ves obligada a asumir”, explica.

“Al principio no te lo puedes creer”, recuerda Susana. “Pasas por una fase de rabia, impotencia y frustración, donde constantemente te preguntas: ¿Por qué nosotros? No hemos hecho nada. ¿Por qué somos las víctimas las que tenemos que mudarnos de pueblo como si fuéramos exiliados?”. En su voz todavía resuenan la decepción y el desconcierto de una madre que se sintió sola ante un sistema que miraba hacia otro lado. “Cuando una puerta parecía abrirse, volvía a cerrarse de nuevo. Nadie nos dio nunca la oportunidad de hablar, solo de juzgarnos”.

"¿Por qué somos las víctimas las que tenemos que mudarnos de pueblo como si fuéramos exiliados?"

La historia de Susana y su hija comenzó cuando la niña apenas tenía tres años. “La gente siempre me pregunta, sorprendida: ¿Con tres años? Y yo siempre respondo que sí, pero aclaro: al principio, no fueron los niños”. Todo empezó con un grupo de madres que, movidas por la envidia y el afán de protagonismo, comenzaron a señalar a la pequeña. “No soportaban que mi hija hablara más que las suyas, que destacara, que los demás niños la siguieran en sus juegos. Empezaron a excluirla, así sin más, como el que se quita un mosquito de encima”.

Los rumores se extendieron rápido en un pueblo pequeño, donde el cotilleo era casi una costumbre. “Pronto se fueron sumando otras madres. Ellas se conocían de siempre; mi hija y yo éramos las nuevas. Los rumores crecieron: que mi hija hacía la vida imposible a las suyas, que tenían pesadillas, incluso la llamaban Chucky”. En el colegio, sin embargo, nadie veía nada. “Siempre decían que era cosa de madres. Les advertí que si seguía así, el conflicto llegaría al aula, pero jamás hicieron nada”. Y así fue. A los cinco o seis años, el acoso ya estaba dentro del aula. “Le pisaban el abrigo, le llamaban ‘oveja negra’, le pintaban los libros y la dejaban sola en el recreo”. Sus lágrimas se convirtieron en el motor de su madre. “Fui muchas veces al colegio, al departamento de Educación, incluso a la Policía. Nadie hizo nada. Eran ‘cosas de niños’ o ‘cosas de madres'”. Mientras tanto, la pequeña empezó a somatizar el sufrimiento: “Había días en que no podía ir al colegio”.

El punto de inflexión llegó cuando una nueva tutora decidió intervenir. “Fue nuestro ángel de la guarda. Me dijo que mi hija estaba mal, que necesitaba ayuda y que debía llevarla a un psicólogo infantil”. Allí le dieron un diagnóstico claro: “Tu hija está mal. Tiene la autoestima por el suelo. Puede tener secuelas hasta la edad adulta. Yo valoraría iros del pueblo”. Aquellas palabras, cuenta Susana, le quitaron el aire. “Era tan injusto que las que tuviéramos que irnos fuésemos nosotras…”.

El confinamiento llegó con la decisión ya tomada. “Cuando llegó la pandemia ya habíamos puesto el piso en venta y comprado otro. La alegría de no tener que ir al colegio superaba todo”, confiesa. No volvieron nunca más al centro escolar de Muskiz. Cuando pudieron volver a salir a la calle, la hostilidad continuó. “Las acosadoras –madres y niñas– ya no tenían pudor. Se reían de mi hija, la imitaban. Y yo solo podía pensar: con la educación que están dando a sus hijas, ¿qué se puede esperar de ellas en el futuro?”. Marcharse fue un acto de supervivencia. “Cuando puse el piso en venta, sentí una alegría enorme pero también culpa. Pensé que no había hecho lo suficiente. Pero entendí que no podía vencer a un pueblo. Los rumores eran más fuertes. Nadie nos dio la oportunidad de hablar, nadie dudó de las mentiras”. Con el tiempo, comprendió que los cobardes eran ellos. “Los que se esconden tras la mayoría, los que prefieren seguir la corriente antes que defender la verdad”.

El cambio de localidad trajo consigo una nueva vida. “Mi hija se adaptó perfectamente. Tiene muchas amigas y se adoran. Nosotros también hemos conocido a matrimonios maravillosos”. Pero las heridas, admite, siguen ahí. “La incomprensión siempre formará parte de mí, como una herida cerrada que a veces se abre y siempre con la misma pregunta: ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Por qué los centros atacan a la víctima y no a los acosadores?”. Susana nunca olvidará aquella reunión con el gerente del colegio. “Fui a hablar con él y le dije que tenía pruebas de WhatsApp y grabaciones que conseguí con el tiempo. No las quiso ver. Solo nos invitó a irnos del colegio”. Años después, sigue sin entender cómo las instituciones educativas pueden ser tan ciegas. “El acoso pasa factura a los niños, pero es un peligro para las familias enteras. Te cambia, te hace desconfiada, recelosa, y eso no me gustaba, porque siempre había sido todo lo contrario”.

"Fui muchas veces al colegio, al departamento de Educación, incluso a la Policía. Nadie hizo nada"

Hoy, con su hija feliz y convertida en una adolescente de 13 años, Susana prefiere mirar hacia adelante. “Es muy importante para mí poder trasladar a otras familias no solo que del acoso escolar se puede salir, sino que además, si hacemos un buen acompañamiento durante este proceso, pueden salir fortalecidos y con unos valores increíbles”. Su voz se llena de orgullo al hablar de su hija: “Tiene una conciencia frente al acoso escolar de la que me siento muy orgullosa”. De aquella experiencia nació su libro Señaladas, una obra que quiso escribir “primero para darle voz a mi hija, la que nunca pudo hablar y cargó con una mochila de silencios y humillaciones; segundo, para sanar mi alma; y tercero, para dar visibilidad a todas las familias que sufren esta lacra”. Ahora colabora con asociaciones contra el acoso escolar. “No basta con gritar ‘¡Basta ya!’ ni con colgar carteles de Stop bullying por los pasillos. Tenemos que actuar. La solución empieza por mirar, escuchar y creerles. El bullying, como yo digo, empieza en casa”.

María, una vida partida a casi 3.000 kilómetros de distancia

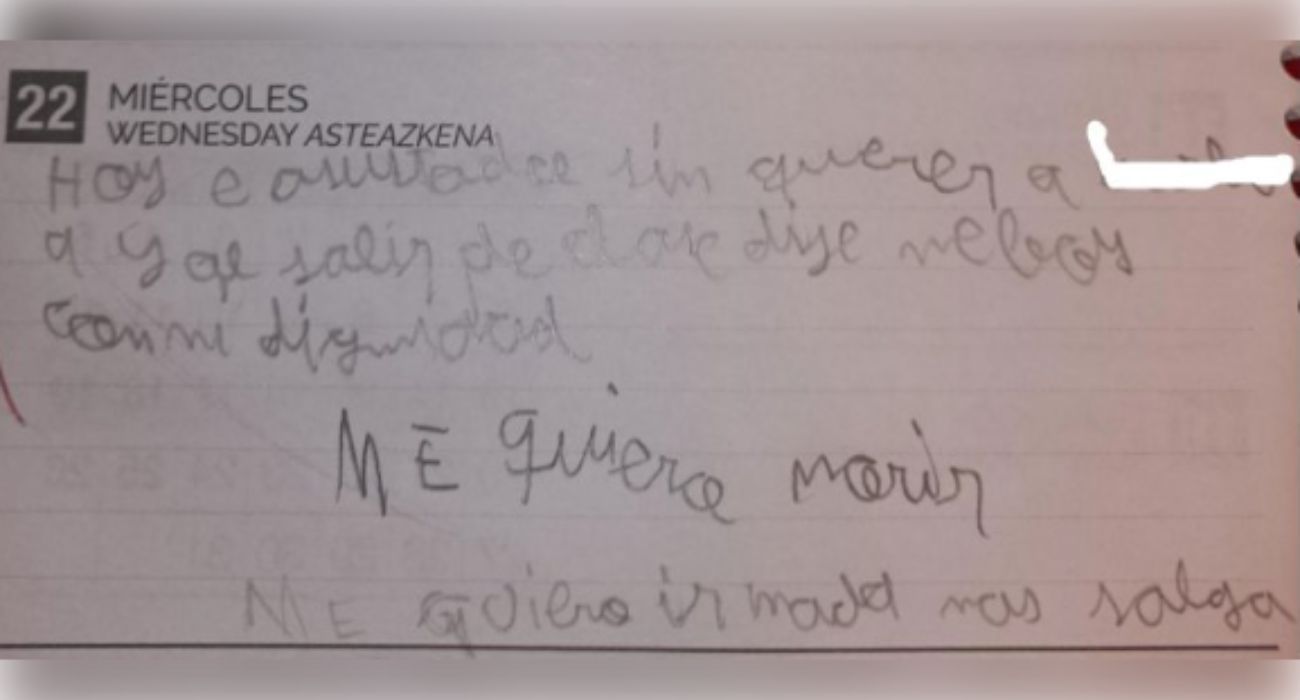

De Navarra a Noruega. Casi 3.000 kilómetros tuvo que recorrer María para salvar a su hijo, que con apenas diez años escribió en su agenda escolar que se quería morir. Aquel mensaje desesperado fue el punto de inflexión. La alarma que marcó el inicio de una lucha contrarreloj contra el acoso que su hijo sufría, no solo por parte de algunos compañeros, sino también del propio tutor. “El 13 de septiembre del año pasado le di de baja en el instituto de aquí antes de empezar porque iba a comenzar en el mismo sitio, con los mismos compañeros y en el colegio donde nos cambió Educación”, recuerda. “El curso de sexto de Primaria fue fantasma, no jugaban con él. Ya no le agredían, pero estaba solo. No estaba el profesor”.

Ante la falta de respuesta institucional, María comenzó a valorar opciones que nunca imaginó. “Yo dándole vueltas y diciendo: algo hay que hacer, ya que en el instituto se lo comen. El 5 de septiembre llamé a mi marido –reside en Noruega por trabajo– y le dije que "nos vamos para allí contigo”. La decisión implicaba desmantelar su vida en Navarra, dejar atrás familia, amistades y estabilidad. “Las consecuencias de que yo viva aquí, a toda mi familia. Tienes que paralizar una vida, ir y venir cada dos por tres a Noruega. Yo estoy todo el día viajando. Todo por beneficio del niño”, confiesa.

Su llegada al sistema educativo noruego supuso un contraste absoluto con lo que había vivido en España. “En el colegio en el que estuvo, allí hacen séptimo en lugar de pasarles al instituto con 12 años. Este año ha entrado en el instituto (octavo)”, explica. La integración fue paulatina y acompañada. “Le metieron en una clase para aprender noruego con otros niños que venían de fuera y luego lo van integrando en el grupo suyo, primero una semana, luego dos días, y así. En dos colegios a la vez, pero genial en los dos. No había ningún problema, todo el material, todas las facilidades, orientadoras, pedagogas, una profesora de español para que no pierda la lengua materna”.

El protocolo de actuación ante el acoso en Noruega la dejó sin palabras. “En el momento en que hay una queja de unos padres, sí que se abre una especie de protocolo, no como aquí, diferente, y empiezan a vigilar al acosador, no al acosado. Sin decirle nada al niño ni nada. En el momento en el que creen que está haciendo lo que está haciendo, le cambian de colegio de inmediato”, relata. Lo vivió en primera persona cuando su hijo y otro niño fueron insultados por un compañero. “Estuvieron vigilando, vieron que era ese niño y no el mío, y a la semana siguiente él y su hermana fueron cambiados de colegio”.

La diferencia de gestión y sensibilidad institucional resulta abismal. “A nosotros y a los padres del otro niño nos llamaron para pedirnos disculpas por lo que había pasado. El que está acosando es al que cambian de colegio y hasta de localización. Estaba más lejos de donde vive. Si vuelve a tener problema en el segundo colegio, le cambian a un tercero y ya entra Asuntos Sociales con la familia. No va a haber un cuarto colegio. Entra Asuntos Sociales a la familia del agresor. Allí no se andan con chiquitas”. María contrasta con amargura la reacción española. “Aquí en España me querían quitar al menor por absentismo y decían que había desamparo. Me llamó la asistenta social por absentismo cuando estaba viniendo a casa una profesora mandada por Navarra y además tenía las grabaciones donde reconocían el acoso escolar”. La situación se resolvió al final. “Justo al acabar el curso me llamó la asistenta social, que se cancelaba la reunión”.

Su miedo era que el instituto repitiera la historia. “Cuando fue a entrar en el instituto y piensas lo que se va a encontrar, que hay más descontrol, no hay vigilancia, dije: lo siento”. Durante todo un año, su hijo fue al colegio y jugó solo. “Jugaba a veces con los de quinto y le prohibían jugar con ellos porque decían que los de sexto tenían que estar con los de sexto. Ni le integraron en el grupo ni nada. Acabó el curso solo, sin ninguna atención. Sabiendo que venía del otro colegio con los problemas. Educación no hizo ningún control para ver cómo estaba”.

"Mi familia ha quedado partida por culpa del bullying"

El contraste con la vida en Noruega es evidente. “Enseguida ha hecho amigos, está en actividades por las tardes, va a patinar sobre hielo. Con los que jugaba aquí en España, jugaba en la plaza, habla casi todos los días. Sigue teniendo contactos con los amigos de la calle”, cuenta con alivio. Pero el precio personal ha sido enorme. “La familia partida por culpa del bullying. Tengo problemas médicos que estoy esperando y tengo que estar yendo y viniendo. Mis padres son mayores, tengo que estar aquí también. Mi hija mayor está en el instituto de Bellas Artes en Pamplona. Tengo la vida partida”.

María describe con detalle las diferencias estructurales entre ambos países. “Allí dan desayuno a todos los niños, al que quiera ir. Tiene skate, carpintería. Un mundo completamente diferente. Dejas al niño con su mochila y almuerzo y le dan todo el material escolar. Todo incluido en Educación. No hay que pagar excursiones, fotocopias. Si algún niño tiene alguna dificultad, le ponen orientadora, enfermera del centro”. En Noruega, asegura, “cada colegio tiene una. Aquí en España los vacunan como si fuera ganado”. Su hijo, totalmente adaptado, cursa octavo entre dos clases. “Ahora ha empezado en la clase definitiva de instituto, va los jueves a su clase final, y los otros cuatro días a aprender noruego. Se expresa en inglés, noruego y en español le dejan usar el traductor. Está con un niño de Irak, de Tailandia, dos de Polonia.. Es una pasada cómo de varios países se entienden, juegan todos juntos”, relata. “En la clase de extranjeros están ocho. En la clase definitiva, que es octavo, están veinte”.

La mejora emocional de su hijo ha sido el mayor premio. “El cambio es brutal, lo contento que va. El Gobierno les da 120 euros a cada niño como si fuera una paga para ellos. No pueden comprar temas de alcohol, tabaco y demás. Con la tarjeta no podría pagar un adulto. Se lo da a cada niño hastaa las hijas de los reyes”, detalla. “Si hay una ayuda estatal, le corresponde desde el primero hasta el rey”. En Noruega, los colegios no necesitan muros ni rejas. “Ni los colegios ni el instituto tienen vallas. Y los niños no se van. Aquí en España parece que son cárceles”. Allí, la inclusión es real. “Cada niño que tiene Asperger, autismo, parálisis o algún problema está con una profesora", subraya.

"He estado con depresión y todavía sigo en tratamiento para la ansiedad"

La madre, sin embargo, aún arrastra las secuelas. “He estado con depresión y bastante fastidiada. Me comí el problema, pero un adulto tiene más recursos y salidas que un niño que se está creando. Sigo en tratamiento para la ansiedad, ya que entre Educación y el colegio… tengo que tomarme pastillas todavía”. A su hijo, en cambio, lo mantuvo al margen. “Mi niño no se enteró de todas las reuniones y todo lo que hice. Ahora es cuando se está enterando de todo lo que pasamos. Lo mantuve muy apartado de todo”.

María sabe que la herida no se cerrará del todo. “La herida la he sufrido yo y queda. Mi hijo no soporta que alguien haga alguna broma, él siempre dice que respeto. Lo hemos hecho bien dentro de todo el problemón”, afirma. Recuerda con un nudo en la garganta lo cerca que estuvo del abismo: “Con diez años, además de haberlo escrito en la agenda, me decía que él estaba pensando en tirarse y yo vivo en un quinto. Se quería morir. Imagina el plan”.

“Tu hijo en su cabeza puede tener una idea y tú enterarte cuando ya pasa”, reflexiona. “Los padres que hemos conseguido darnos cuenta antes vamos a decir que es como un milagro. Ahora mismo podría estar como los padres de Sandra o de Kira. Y no me lo quiero ni imaginar”. Lo que más le duele es la impunidad: “Ese profesor y esos niños que agredían a mi hijo nadie sabe quiénes son”.

¿Qué harías para salvar la vida de tu hijo?

Quizás la pregunta que sobrevuela todas estas historias sea la misma: ¿qué estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de tu hijo? ¿Dejarías tu casa, tu trabajo, tus raíces, para empezar de cero en otro lugar? Todas estas familias lo hicieron. No huyeron por miedo, sino en busca de una tabla de salvación. Porque cuando el aula se convierte en un campo de batalla y las instituciones se convierten en muros, en España parece que el único refugio posible para las víctimas es la distancia.

La violencia escolar tiene tentáculos largos. No solo hiere a los niños, también desgarra a las familias, fractura amistades, rompe vínculos, arrasa la confianza en el sistema educaitvo. Sus consecuencias se extienden más allá del aula, alcanzando la salud mental, la economía familiar, las relaciones sociales y la confianza en la justicia. Es una violencia silenciosa, muchas veces invisible, que empuja a padres y madres a tomar decisiones extremas: vender una casa, renunciar a un empleo estable, abandonar todo lo conocido.

Este nuevo exilio no se mide en kilómetros, sino en pérdidas. Cada mudanza es una cicatriz, cada silencio institucional una condena. Detrás de cada familia desplazada por el acoso escolar hay una cadena de negligencias, de desidia y de miedo. Lo que empieza con insultos o burlas en un patio acaba transformándose en un desplazamiento forzoso. Y lo más devastador es que ocurre aquí, en el corazón de una sociedad que presume de derechos, igualdad y educación pública.

El exilio escolar revela el fracaso de un sistema que obliga a las víctimas a marcharse mientras los agresores se quedan. ¿Cuántos exilios más harán falta para que miremos de frente el problema? ¿Cuántas infancias rotas, cuántos hogares partidos? Tal vez la respuesta esté en una pregunta aún más simple: ¿cuánto vale la vida de un niño? Porque, al final, el exilio de estas familias no es una huida. Es una forma de resistencia. Un grito silencioso que nos interpela a todos.