La pandemia del coronavirus nos afecta a todos, nos interpela y nos sumerge en lo más profundo de la animalidad que sigue viviendo en nuestro interior a pesar de las capas de cultura y civilización de que nos hemos ido revistiendo a lo largo de los siglos. Seguimos teniendo el instinto de supervivencia, seguimos teniendo miedo a la muerte. Podemos remontamos en la historia y preguntarnos con qué medios y con qué mentalidad se enfrentaba la humanidad más primitiva a situaciones tan graves como la que ahora nos azota, a nosotros que creíamos tener totalmente dominada la naturaleza. A nosotros que nos sentíamos, con nuestra ciencia y nuestra tecnología, seguros y casi todopoderosos.

En la era del mito el ser humano creía que la enfermedad sobrevenía como castigo por algún pecado cometido bien por él mismo, bien por alguno de sus antepasados, y que era un dios o un demonio el que la había provocado. Por tanto, sólo podía curarse por el mismo dios que la había causado o si el demonio era expulsado del cuerpo del enfermo.

Así, en el Génesis son famosas las diez plagas que cayeron sobre Egipto, una de ellas llamada “de úlceras”, consistente en una severa enfermedad de la piel. En el Nuevo Testamento, Jesús hace salir del cuerpo de varios hombres con síntomas claramente epilépticos, “al espíritu inmundo” o “al espíritu impuro” que se había adueñado de ellos (Lucas, 4:33-37; 9: 37-43; Marcos 9:14-29).

La creencia de que se trataba de un castigo por algún pecado la heredó el cristianismo. Todavía hoy, ante una grave dolencia del cuerpo o del alma, escuchamos decir que se trata de un castigo de Dios por haber cometido una falta. Esta idea de culpa y castigo sigue de hecho latente en muchas de las actuales reflexiones sobre los embates de la Covid-19:hemos maltratado y casi destruido la naturaleza; valoramos el dinero por encima de afectos o solidaridad, ignoramos el sufrimiento de los más débiles, tenemos un egocentrismo y un consumismo cada vez más exacerbados. Ese sería nuestro pecado.

Como en la Biblia, en los más antiguos textos de la literatura griega observamos que las epidemias las causa la cólera de Apolo, que con sus flechas inocula el mal tanto en animales como en hombres, aunque, adecuadamente compensado, es también capaz de curar. Al principio de La Ilíada,poema iniciático de la literatura occidental, un sacerdote del dios es objeto de una grave ofensa por parte de Agamenón, jefe del ejército griego que lucha contra Troya, y pide a la divinidad que castigue a sus tropas:

“...que paguen los dánaos mis lágrimas con tus dardos...

...y Febo Apolo le escuchó y descendió de las cumbres del Olimpo,

airado en su corazón...

Resonaron las flechas sobre los hombros del dios irritado...

Primero apuntaba contra las acémilas y los ágiles perros;

mas luego disparaba contra ellos su dardo con asta de pino

y acertaba; y sin pausa ardían densas las piras de cadáveres.

Nueve días sobrevolaron el ejército los venablos del dios...” ( Il, I, 43-53).

Hay aquí ya una intuición de que la enfermedad la contraían primero los animales y pasaba después a los hombres, pero sobre todo, según el helenista Luis Gil, un esquemamental muy primitivo con paralelos en otros pueblos guerreros y cazadores, donde también es un dios arquero el que produce y cura las enfermedades humanas. Entre los antiguos hindúes era Rudra, el dios de la tormenta que “lleva en su mano un arma aguda, un arma pura, poderosa, que porta medicinas”, del que en el Atharvaveda se dice: “El dios que ha producido la enfermedad realizará la cura”. Entre los bergdamadel SO de Africa es Gamab, un dios provisto también de arco, el que produce con sus disparos las enfermedades. Entre los indios cheyennes son las flechas invisibles disparadas entre otros por los espíritus de los pozos las causas de las dolencias morbosas.

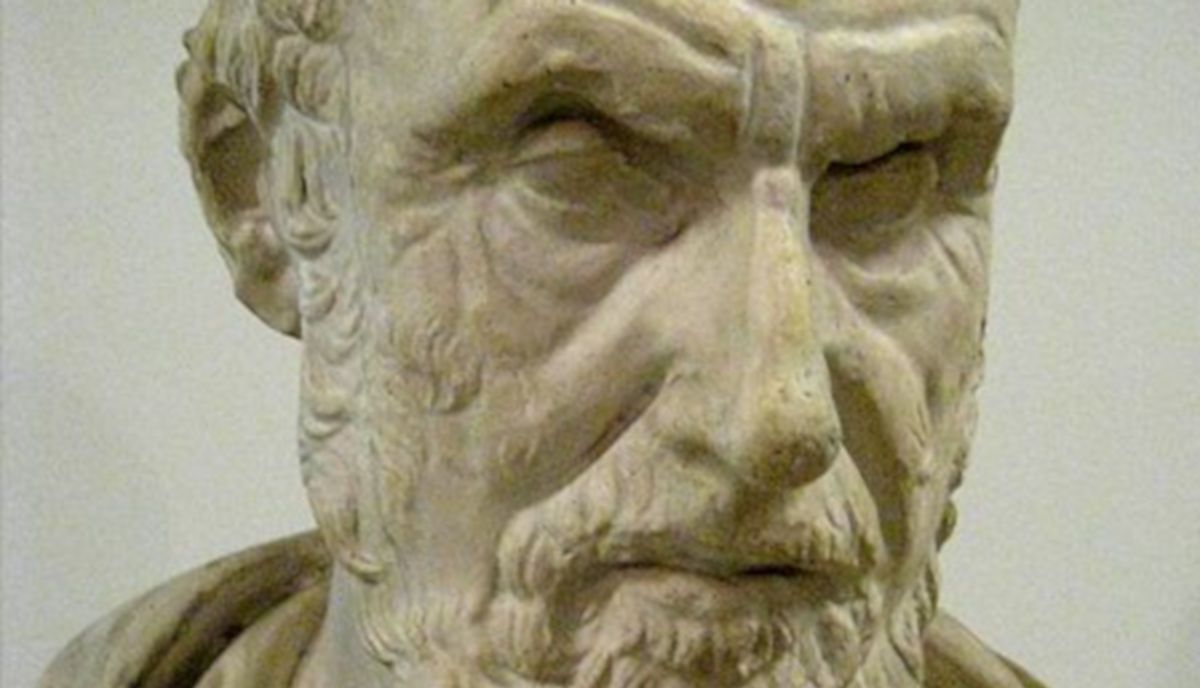

Es en un historiador ateniense del siglo V a. C, Tucídides, donde podemos encontrar la primera y exhaustiva descripción estrictamente racional del desarrollo de una epidemia. Precisamente hacia la misma épocaHipócrates y su escuela descubren la enfermedad como un proceso biológico y no como obra de dioses o demonios.

Lo que en la introducción al escrito hipocrático que trata de la epilepsia se afirma, a saber: “el origen del denominado mal sagrado no es más sagrado ni más divino que el de las restantes dolencias. Dicha enfermedad tiene, por el contrario, el mismo origen natural que éstas”, hoy nos puede parecer una perogrullada, pero en su tiempo significó un paso de gigante en la consideración y tratamiento de males hasta entonces inexplicables que provocaban verdadero terror.

La observación clínica, -es decir el diagnóstico, su sintomatología y signos, realizado al pie de la cama del enfermo-, y la experiencia fueron los pilares de la nueva ciencia médica, en la que era fundamental hacer un pronóstico y predecir el desarrollo de la enfermedad.

Otra cosa es que siguiera habiendo curaciones milagrosas en los templos o santuarios, como sigue ocurriendo en la actualidad. Me viene a la mente el consejo reciente de las autoridades mejicanas a los infectados de que “lleven una estampa de la Virgen o un amuleto y no se preocupen”.

Volviendo a Tucídides, su magistral y sobrecogedora descripción de la peste desatada en Atenas en el 430 a.C, influida por la medicina hipocrática, ha sido muy imitada en la literatura posterior -se refleja en Bocaccio, Camus y Saramago, por ejemplo-, y sigue todavía generando controversia en cuanto a su naturaleza. El problema es que todos los síntomas que describe no encajan con exactitud en los de ninguna enfermedad infecciosa o vírica conocida posterior o actualmente.

Las posibilidades más barajadas han sido el tifus epidémico, la peste bubónica, la viruela y el sarampión, hasta que el descubrimiento hace unos años de una fosa común en los terrenos del antiguo cementerio del Cerámico en Atenasreveló los restos de unos 150 niños, mujeres y hombres, enterrados de forma apresurada y desordenada, sin evidencia del ceremonial fúnebre acostumbrado en la ciudad, y con cerámica votiva estimada del año 430 a. C. De la pulpa dentaria de tres osamentas se aisló ADN que fue identificado como la bacteria de la fiebre tifoidea, de lo que se ha deducido que éste podría ser el agente causal de la peste.

En cualquier caso, podemos leer la minuciosa descripción de la misma en la Historia de la guerra del Peloponeso (II, 3-54), es decir, la historia de la guerracivil que tuvo lugar entre el 431 y el 404 a.C. y que enfrentó a Atenas, la gran potencia naval dirigida entonces por Pericles, con Esparta, el más temido ejército por tierra de la época. Tucídides, que podemos considerar el primer historiador moderno, ya que elimina como causa del desarrollo de los acontecimientos históricos el elemento religioso, participó personalmente como general en la contienda, y llegó a contraer la enfermedad, de la que logró sanar.

Según el historiador, el padecimiento se habría iniciado en Etiopía, desde allí habría llegado a Egipto y luego se habría extendido hacia el imperio persa. Habría aparecido en Lemnos, isla al norte del mar Egeo, para llegar primero al Pireo y luego a Atenas, a 40 Kms del puerto. El relato sugiere que se extendió por las rutas comerciales, como ha sucedido siempre con las epidemias a lo largo de la historia: siguen al comercio o a la guerra. Evidentemente, no podemos comparar el caso de la Covid 19, cuya propagación mundial se debe a la actual globalización, con las rutas comerciales griegas de hace 2500 años, principalmente marítimas y limitadas al mundo entonces conocido.

Al principio de su descripción el escritor afirma:

“...no se recordaba que se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas”.

El mal duró, efectivamente, unos cuatro años y se llevó por delante a 100.000 personas, más o menos un tercio de la población de la ciudad. Asegura el historiador que quiere definir claramente los síntomas por si la enfermedad se presentara de nuevo, como así ocurrió, pues Pericles, el estadista excepcional que había diseñado la estrategia ateniense en la guerra, sucumbió en un nuevo brote algo después de terminar el primero. Empieza diciendo que la indisposición se presentaba sin causa aparente, no de forma gradual, lo que presupone un periodo de incubación.

En una primera fase se notaba sensación de calentura en la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, respiración irregular, aliento fétido, inflamación, faringe y lengua inyectadas, estornudos y ronquera. Posteriormente a estos primeros signos, continúa, la enfermedad bajaba al pecho, se manifestaba mediante tos violenta y luego se fijaba en el estómago, revolviéndolo. Los signos en esta etapa eran vómitos con secreciones de bilis, arcadas sin vómito y espasmos.

En la última etapa el mal recorría todo el organismo, sin postrar a los enfermos, que por el contrario se mantenían en plena actividad. Por fuera estaban muy calientes y rojizos, con pequeñas ampollas y úlceras. Por dentro se quemaban. Solían despojarse de sus ropas y arrojarse a los pozos, con un calor y una sed insaciables. Por las noches su actividad no disminuía, ya que no les era posible conciliar el sueño.

Los afectados, al percibir los signos de la enfermedad, eran presa de un desánimo tal que se entregaban a la desesperación y no intentaban siquiera resistir. Finalmente, la muerte se presentaba entre los siete y los nueve días, muchas veces después de diarrea y una gran debilidad. En caso de seguir sobreviviendo, había un periodo de complicaciones y secuelas: gangrena de extremidades y genitales, pérdida de visión e incluso a veces de la memoria.

El historiador, en su relato, deja claro la inutilidad de los tratamientos conocidos, incluidos los de tipo religioso, para revertir las consecuencias del mal:

“Atendidos o no, morían igual, no se halló ningún remedio; lo que le iba bien auno, a otro le resultaba perjudicial”.

En la medicina hipocrática las causas de las enfermedades se atribuían a los aires, aguas, lugares, cambios de dieta, estaciones del año y constitución física, pero no al contagio. Sin embargo, Tucídides reconoce la importancia de éste cuando afirma:

“...nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez; al contrario, ellos mismos eran los principales afectados puesto que eran los que más se acercaban a los enfermos...”.

Y más adelante insiste:

“...morían como ovejas al contagiarse debido a los cuidados de los unos hacia los otros: esto era sin duda lo que provocaba mayor mortandad”.

Es consciente, además, de que la situación de hacinamiento y falta de higiene que existía en Atenas por haberse refugiado la gente de los campos cercanos, devastados por los espartanos, dentro de los llamados “Muros Largos”, un sistema de fortificaciones que unía el Pireo con la ciudad, era la que agravaba las posibilidades de contagio.

También intuye la inmunidad que se producía si uno ya había pasado el mal:

“... la enfermedad, en efecto, no atacaba por segunda vez a la misma persona, al menos hasta el punto de resultar mortal”.

Explica cómo muchos enfermos incluso se habían instalado en los santuarios, lo que constituía un grave sacrilegio para la mentalidad religiosa griega, y que la gente, sin saber lo que sería de ellos, “se dio al menosprecio tanto de lo divino como de lo humano”. Cada uno enterraba como podía sin que se observara el debido ritual, “...habiendo incluso quienes ponían su muerto en piras ajenas y le prendían fuego, o bien, mientras otro cadáver ya estaba ardiendo, echaban encima el que ellos llevaban y se iban.”

Es decir, se rompió totalmente el orden social: también entre nosotros están prohibidos los velatorios y se ha restringido a tres personas el número de familiares en los entierros, y por otro lado muchos cadáveres han sido trasladados a lugares inusuales, como el Palacio de Cristal en Madrid. En Guayaquil (Ecuador), los cuerpos se amontonan en las calles porque sólo hay veinte funerarias operativas y es uno de los países con más positivos.

La contención moral, sigue contando Tucídides, se vino abajo totalmente, y se buscaba el placer o el provecho inmediato sin miedo a la justicia, puesto que la gente sabía que estaba condenada de antemano. Algo muy recurrente en las guerras. Empezó entonces el declive de Atenas, la ciudad que había brillado en todas las artes y las ciencias, el espléndido faro de la cultura y el pensamiento. Pero su sistema de gobierno, formalmente una democracia, había impuesto en política exterior un férreo imperialismo basado descaradamente en el derecho del más fuerte.

Son lecciones de historia de las que todavía podemos seguir aprendiendo.