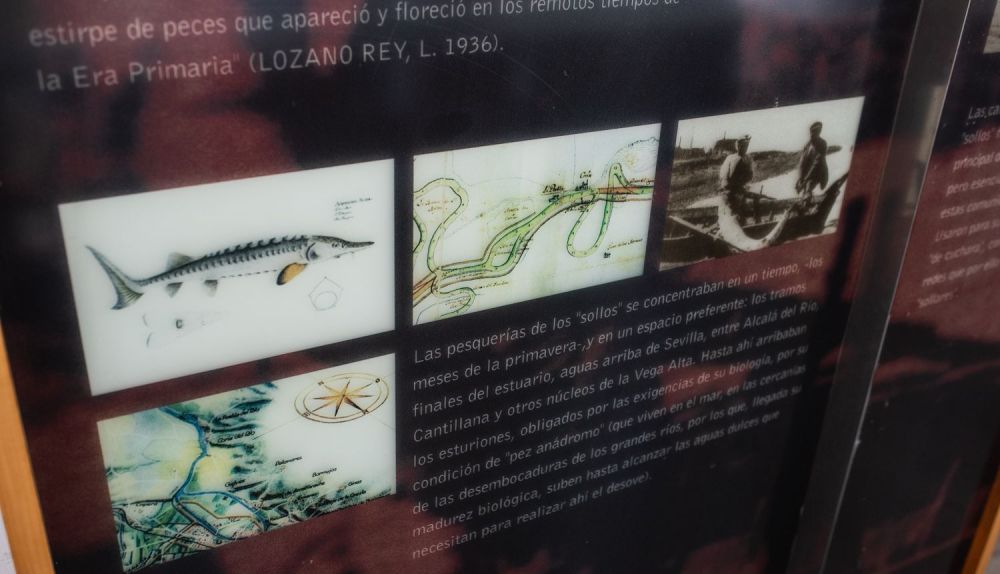

En Coria del Río, por donde las aguas del Guadalquivir llevaban siglos pasando con esa mansedumbre embarrada que le acrecentó la corta de la Merlina a finales del siglo XVIII, nunca se habían conocido aquellos peces prehistóricos y mansos con el nombre de esturiones, sino como sollos, y de hecho les decían “sollares” a aquellas gruesas redes que se echaban al agua desde las antiguas barcas de cuchara que se ven todavía en las más remotas fotos en blanco y negro que apenas si sostienen la memoria de los viejos del lugar. Ni siquiera la carne del sollo era especialmente valorada, y desde luego a nadie se le hubiera ocurrido que las huevas de las hembras tuvieran no ya algún sabor, sino algún interés comercial. La primitiva medicina medieval, para colmo, había desaconsejado desde siempre la ingesta de huevos de pez. Aquí no se sabía, desde luego, que cosacos, turcos y persas las habían considerado desde antiguo un manjar y, en puridad, incluso en media Europa hubo que esperar hasta que los aristócratas rusos se vieron obligados a huir de su país, tras la Revolución de 1917, y empezaron a servir allá por las altas sociedades en las que sobrevivían, en París o en Montecarlo, huevas de esturión en las cenas y fiestas que dispensaban, hasta convencer a sus iguales de que verdaderamente el caviar era un producto de lujo.

De eso hace solamente poco más de un siglo. En 1931, cuando en nuestro país triunfó la II República, y por la orilla del río se veía subir y bajar el agua a la orden de las mareas; cuando en este solar que hoy ocupa el famoso restaurante El Esturión paseaban las jóvenes parejas del pueblo por una huerta a la que llamaban Villa Pepita, un señorito llamado Jesús Ybarra y Gómez-Rull, nieto del José María Ybarra que fundó el conocido grupo empresarial y alcalde de Sevilla, quiso probar junto a un cocinero francés si los sollos sevillanos podían ofrecer un caviar parecido al ruso. El cocinero se llamaba Auguste Preney Fillière e Ybarra lo conocía porque, hasta entonces, había estado al servicio de su primo Pedro de Zubiría Ybarra, bilbaíno y sevillano de adopción conocido con el sobrenombre más rimbombante de Marqués de Yanduri.

Jesús Ybarra y Gómez-Rull animó al viejo cocinero de su primo a que elaborara y probara el caviar del Guadalquivir, y aunque la primera cata no resultó muy positiva, las siguientes animaron al empresario a buscar expertos en esturiones por medio mundo. Encontró finalmente a un ruso, pero no en Rusia, sino en Sudáfrica: el ictiólogo (zoólogo especializado en el estudio de los peces) Theodor Classen, científico de fama internacional que aceptó instalarse en Coria del Río –y aquí llegó a morir- porque la familia Ybarra había comprado ya Villa Pepita con la intención de ubicar allí una factoría de caviar y el ictiólogo ruso comprendió enseguida que no corrían tiempos para dejar escapar oportunidades de oro como la que a él se le presentaba. Classen se afanó en pescar la variedad Acipenser naccarii, una de las más apreciadas y que abundaban en el Guadalquivir. De modo que fue así, con esa carambola de intereses internacionales y epicentro en Coria del Río, como se instaló aquí la primera fábrica de caviar de la Europa occidental.

Hoy en día, viendo el tránsito de barcos de gran tonelaje que suben y bajan por el río, parece mentira que hace poco más de medio siglo también lo hicieran unos peces enormes y extraños, cuya especie contaba ya con alrededor de 200 millones de años de antigüedad. Pero tal vez lo extraño de veras es que desaparecieran para siempre. Porque los esturiones por el Guadalquivir, que llevaban siglos al albedrío que les dictaba su propia naturaleza, terminaron durando lo que duró aquella fábrica de caviar de Coria que tuvo que echar el cierre definitivo en la primavera de 1970.

Las presas de Alcalá y Cantillana

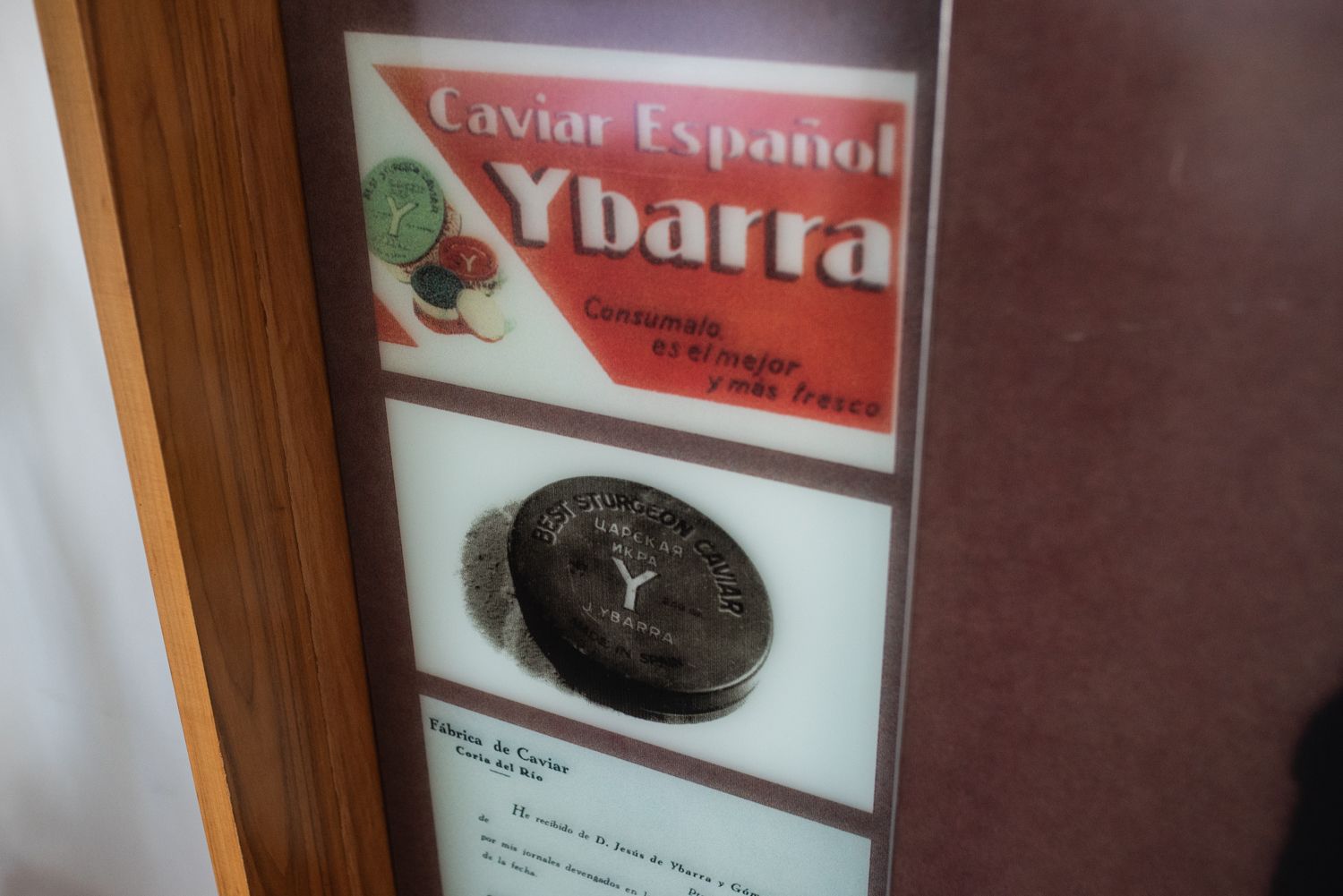

Es posible que a la extinción del esturión en estas aguas contribuyera esta intensa actividad pesquera, pues está documentado que entre 1932 y 1970 la empresa Caviar Ybarra capturó más de 4.000 sollos. A los pescadores corianos les ayudaban unos especialistas en estas artes traídos expresamente de Rumanía. Como la inmensa mayoría de la clientela de un producto tan exquisito en aquellos difíciles años 40 y 50 estaba en Rusia, las latas se rotulaban en aquel idioma, aunque podía leerse claramente lo de “Ybarra”. Los consumidores del caviar marismeño, eso sí, abrían sus latas a miles de kilómetros de aquí.

También la creciente contaminación de las aguas del Guadalquivir contribuiría lo suyo a que la fábrica cerrase por falta de producto. Pero seguramente lo que más impacto tuvo fue la construcción de sendas presas en el último curso del río. La primera se había construido justamente en 1931, en Alcalá del Río. La segunda se construyó en 1956 a la altura de Cantillana. Ambas presas cortaron la vía natural de estos peces migratorios, que necesitaban subir río arriba para desovar. Los esturiones se adaptaron en buena medida a las aguas más salobres del tramo final del Guadalquivir, pero la situación ideal hubiera sido la de que las hembras lo hicieran en las aguas más dulces, limpias y rápidas donde, hasta entonces, cada primavera expulsaban millones de huevas para que fueran fecundadas por los machos.

De Coria hacia abajo, la situación era más problemática, porque no todos las huevas eran fecundadas ni todas se adherían al lecho del río. Los alevines, en todo caso, tenían que contar ya con nuevos depredadores, con el viaje al mar y con 15 años para madurar y reproducirse. Los esturiones lo hacen todo lento, hasta vivir, pues pueden durar un siglo. La presa de Alcalá ya provocó que los esturiones se apelotonaran ante ella. Muchos se mataban intentando saltar sus turbinas. La mayoría desovaba en cualquier zona, aunque los efectos de este ciclo antinatura no se empezaron a notar hasta varias décadas después…

El caviar de Ríofrío

De toda aquella aventura empresarial y gastronómica queda en el actual restaurante El Esturión -exactamente en el mismo solar de Villa Pepita y de la fábrica de Ybarra- el testimonio de un edificio con la misma volumetría y estilo arquitectónico del de aquella industria absolutamente excepcional por estos lares. Incluso, dentro de los jardines del actual restaurante, pueden verse todavía los raíles del antiguo tranvía que venía desde Sevilla y pasaba antes por Gelves. También unas anacrónicas torres de iluminación que testimonian por dónde estaba el embarcadero…

Cuando la fábrica de caviar de Coria, que llegó a tener decenas de trabajadores, daba sus últimas boqueadas, un médico navarro llamado Luis Domezain recogió el testigo al fundar una piscifactoría que llevaba por nombre Sierra Nevada, en Ríofrío (una pedanía de Loja, Granada), y comenzó a criar allí esturiones en cautividad. Corrían los años 60 y Domezain tenía en mente, sobre todo, criar truchas arocoíris, pero lo cierto fue que la de esturión fue ganando terreno. A la altura del año 2000, Caviar Riofrío se convirtió en la primera firma en recibir la certificación ecológica. En 2018, cuando la empresa ya había pasado a manos de un finlandés, una inesperada riada se llevó por delante el 80% de su capacidad productiva y nada menos que 10.000 ejemplares adultos. Pero la compañía se ha ido sobreponiendo, hasta el punto de que el actual propietario, el Grupo Osborne, provee a los mejores restaurantes de España, incluido El Esturión, en Coria, que sigue siendo el único en esta localidad (y casi en la capital) que sirve carne de esturión y caviar de varias calidades como uno de sus platos estrella. Otras piscifactorías dedicadas al esturión y al proceso de extracción de las huevas a sus hembras están en Les (Lleida) y en Barbastro (Huesca).

“A nosotros nos llega todo el esturión y todo el caviar de Ríofrío”, corrobora el responsable del restaurante coriano, Fran Fernández, del grupo Lantana desde hace un par de años, mientras el equipo de cocina prepara unas piezas para el plato de marinado con pisto. La carta también incluye un delicioso lomo de esturión a la brasa y hasta sashimi de esturión, y también apuesta por el albur como alternativa de pescado más cercana aún. El caviar, aunque lo tienen, “sale menos”, naturalmente, teniendo en cuenta que los 10 gramos no cuestan menos de 24 euros…

En la planta alta del restaurante coriano puede disfrutarse de una exposición de fotos antiguas que atraviesan el siglo XX y la relación del municipio con el río y también con el esturión. Entre las fotografías más sabrosas, las de bregados jóvenes pescando esturiones de mayor tamaño que ellos mismos hacia 1945, la del científico Classen sentado en una hamaca, la del paisaje y el paisanaje ribereño, la de una barcaza mucho más rudimentaria transportando ya camioncitos y escasos vehículos, en la época de Curro Toro el picador…

Prohibida su pesca desde hace 30 años

El esturión se declaró en peligro de extinción a mediados de los años 90. Todavía hoy, la caza furtiva de esturión para el comercio ilegal de caviar es una de las principales causas de su progresiva desaparición. En 2022, sin ir más lejos, WWF reveló que un tercio del caviar vendido en la región del Bajo Danubio era ilegal. La prohibición de su pesca, en todo caso, que ya ni siquiera hace excepción con los enormes ejemplares del mar Caspio, ha contribuido a que haya llegado el momento de las piscifactorías y, por tanto, todo el caviar que se consume actualmente en el mundo proviene de animales no salvajes.

Un sevillano del siglo XV ya escribió sobre el caviar

El antiquísimo esturión, que aquí se conocía como sollo, era un pescado corriente en toda la península ibérica aunque sus huevas precisamente no fueran nada apreciadas. En el Este de Europa, y especialmente en Rusia, sí lo eran, según testimonia un sevillano de hace más de seis siglos. Se llamó Pedro Tafur y en sus Andanças e viajes hizo una exquisita crónica de su recorrido por media Europa y Asia entre los años 1436 y 1439. Refiriéndose a la desembocadura del río Don, en el mar ruso de Azov, por donde también anduvo puede leérsele literalmente que allí se pescaban “sturiones que acá llamamos sollos, e de los huevos de aquellos finchen toneles e traelos a vender por el mundo, especial por la Greçia e la Turquía, e llamanlos caviar”.

Hasta el mismísimo Miguel de Cervantes, ya a comienzos del siglo XVII, cita el “cavial” cuando en la segunda parte El Quijote -en el capítulo dedicado al morisco Ricote- unos peregrinos alemanes lo ponen al alcance del buen Sancho Panza: “Pusieron así mismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescado…”. Incluso el cocinero real Francisco Martínez Montiño (que fue jefe de la cocinas de Felipe II y mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV) se refiere en su Arte de cozina a cómo adobar huevas de sollo para después rebozarlas, freírlas y servirlas con pimienta y naranja. Lo extraordinario de toda esta historia es que tuvieran que pasar tantos siglos para que a un sevillano se le ocurriera convertir las huevas de aquellos peces prehistóricos en una oportunidad de negocio internacional asomado a nuestro río grande, desde Coria…