Sabemos desde siempre que tiene más dignidad un fracaso que una victoria, pero él hace del fracaso inevitable su modo de estar en el mundo.

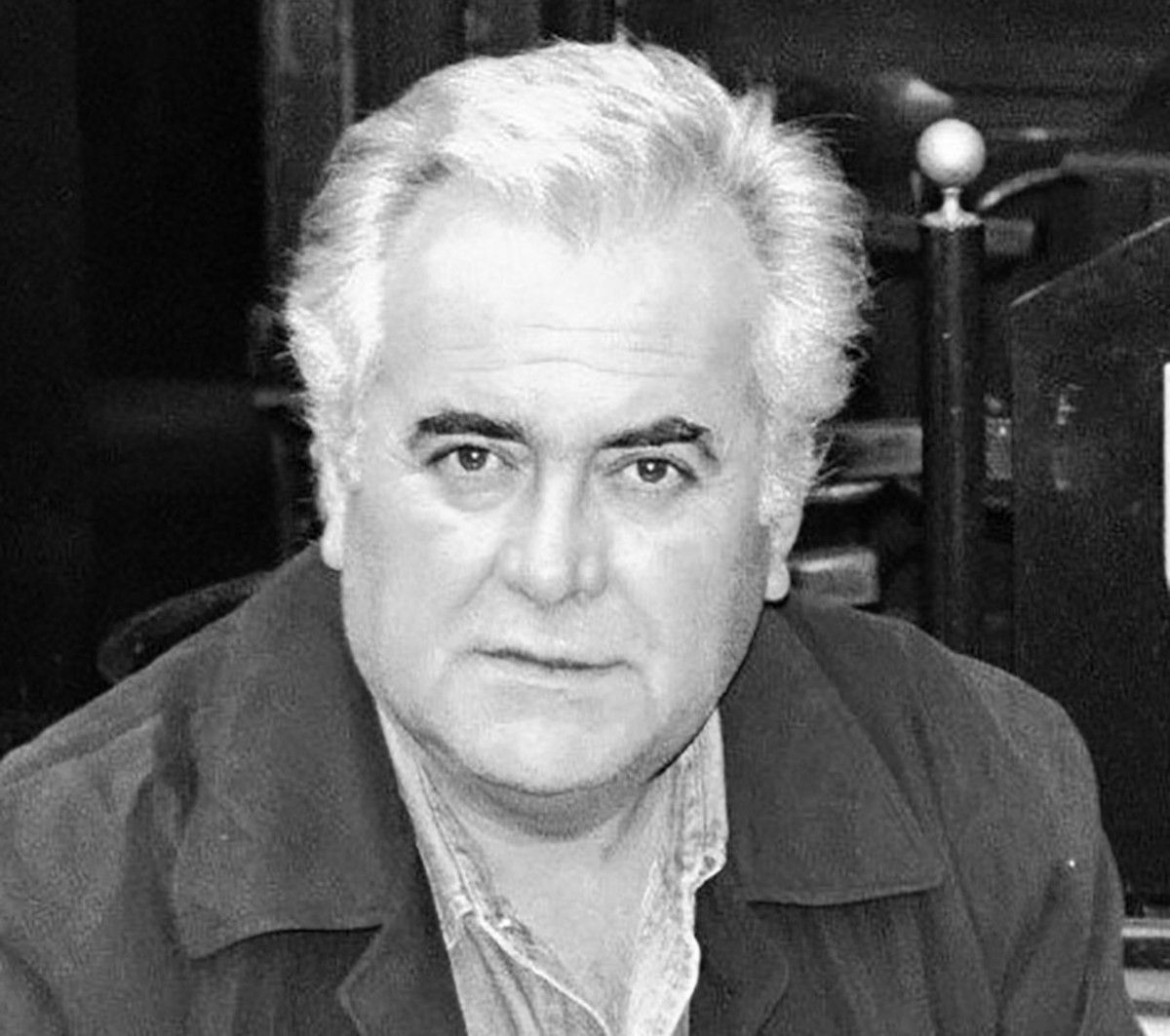

El cineasta Woody Allen es un director, actor y guionista que me gusta. No sabría muy bien describir su cine, pero encuentro que tiene una mirada sobre la realidad con la ternura de los que tienen la suerte de conocer bien la debilidad humana. A este mundo sinsentido responde con una ironía hebraica que deja desnuda la contumacia con la que los seres humanos buscamos sin suerte la felicidad. Y tengo la impresión de que sólo los que conocen de verdad los recovecos del alma humana cuando está abandonada frente a la realidad, son los que en el fondo —como este actor judío— se compadecen un poco de sí mismos y saben sonreírse con benevolencia, sin excesiva crueldad. Sabemos desde siempre que tiene más dignidad un fracaso que una victoria. Woody Allen hace del fracaso inevitable su modo de estar en el mundo.

Viene esto al caso de una anécdota que me sucedió hace ya algunos años. Celebrábamos una comida de despedida de una compañera —Alejandra Elvira Cortés—los alumnos de la promoción del máster de terapia que convoca cada tres años el Instituto de Terapia Psicoanalítica. La cita se fijó en El Ancla, un restaurante del callejón Abreu, entre la plaza de abastos de la ciudad de Cádiz y el Campo del Sur, que es el paseo gaditano que mira a poniente.

Estas celebraciones son abundantes en comida, vino y consideraciones al homenajeado. Todo transcurría según cabía esperarse: risas, brindis, amabilidad. Pero como resulta que los fundamentalistas antitabaco han conseguido hacer de estos lugares públicos su ámbito privado, tuve que salir a la calle a fumarme un cigarro al mismo tiempo que lo había hecho Eveline.

Creo que era la tercera vez que había coincidido con Eveline; las tres en sendas convocatoria de la cofradía edípica. Eveline era la pareja de Carlos; un compañero de promoción, joven, alto, listo, bien parecido y buena persona. Ella no le iba a la zaga. Era una chica de 37 años, profesora de música, simpática, con una sonrisa espléndida y unos ojos de un color aguamarina, entre ceniza claro y esmeralda dorado. Una chica ciertamente hermosa.

Eveline es muy expresiva, casi expansiva. Carlos dice de ella, con razón, que es una “bicharraca”. En cuanto me vio vino a disculparse porque en una ocasión que los visité en su casa ella no estuvo “demasiado amable”, según me vino a confesar. Yo rechacé su disculpa un poco protocolaria y le acepté un cigarrillo. Pero no dio mucho rodeo. Enseguida se abrazó a mí, me acarició la mejilla y me dijo susurrante a una distancia en la que no tienes muchas defensas:

—Perdona porque he bebido un poco. Pero me gustas mucho.

Hay veces en la vida que es mejor no pensar en nada. Con mantener el tipo ya tienes suficiente. Pero, a veces, se te escapa un reproche a la divinidad: ¡Señor, Señor, yo soy un hijo tuyo fiel, creyente y observador de tus mandamientos. ¿Por qué, Señor, me sometes a esta prueba?

Eveline insistía con alguna pregunta directa, entrecerrando los ojos y con una copa en la mano.

—¿Qué edad tienes?

Justo en ese momento, después de la invocación a Nuestro Señor y no sé a través de qué mecanismo mental, me vino a la cabeza como un fogonazo el cálculo sobre la probabilidad de que te toque la lotería: un millón de ceros delante de un uno; un hecho casi infinitamente improbable aunque no imposible. Efectivamente no es imposible. No lo es. Hay personas a las que les ha tocado alguna vez y a algunas otras les ha tocado incluso en más de una ocasión. Luego no es imposible.

Yo no suelo quitarme muchos años cuando me preguntan los años que tengo pero en esta ocasión, superado el cálculo de probabilidad, dije exactamente mi edad:

—Tengo 57 años.

—¿Y tienes pareja? Digo si estás enamorado de tu pareja…

—Absolumente —respondí.

Y ella regalándome una sonrisa en la que parecía que el planeta Tierra, todo entero, podría perderse para siempre, una sonrisa que habría podido nacer a la vez que el primer arco iris del mundo, me replicó:

—Ah, ya ves… me encantas… para mi madre. Me gustas mucho para mi madre. Ella tiene 62 años pero es joven, está sola, y, claro, tiene las mismas necesidades que tenemos todos: que nos quieran, que nos acompañen, que nos mimen, que nos deseen… Yo tengo mucha necesidad de una figura paterna…¿tú querrías ser mi papito?

Me he visto toda la filmografía de Woody Allen. Me he reído con él. He celebrado sus situaciones absurdas, chirriantes. Llenas de un humor caustico, distante, inteligente. Pero jamás me había sentido protagonista de una escena de ninguna de sus películas. Hasta esa tarde en el callejón Abreu del Campo del Sur.

No pude contener una sonora carcajada. Ella se rió conmigo pero no sabía de qué. Ni yo se lo dije.

Regresé como pude para contar a mis compañeros de mesa la escena cinematográfica. Las chicas pusieron los ojos como platos (creo que pensaban que me estaba inventando la escena). Todos acabamos riéndonos de mí. ¡Ay, Señor…! ¡Qué suerte tengo de ser un hijo tuyo fiel, creyente y observador de casi todos tus mandamientos…! No es necesario que me mandes pruebas inhumanas. ¿Cuántas necesitas para creer en mí?