Hoy es el día de los fieles difuntos. Cada 2 de noviembre, los creyentes ofrecen sus oraciones, misas y promesas para que los muertos errantes terminen esa etapa de purgatorio y lleguen pronto a la presencia de Dios. Es una costumbre ampliamente extendida e implica destinar —con creencia en lo divino o sin ella— un día a la remembranza más intensa de aquellos que ya no están. Para muchos, es un día que lleva flores y jabón. Las primeras, para adornar el sueño de los que nos acompañaron; y lo segundo, para eliminar el polvo que lleva posado sobre sus últimas moradas varios meses ya. Es un día de quietud, recogimiento y anecdotario. Es curioso cómo los paseos por el camposanto sientan tan bien al recuerdo de los momentos más entrañables. Parece que la cercanía de los difuntos hace brotar de manera natural lo que de verdad importa, los pequeños y más tiernos episodios vividos. Es natural. Para los que tuvimos abuelos de pueblo, este día es también un viaje en coche. No suelen ser muchos kilómetros, apenas los suficientes para reencontrarse con las raíces y volver a tocar ese mármol casi un año después. Los del sur solemos contemplar esa estampa entre casas encaladas, olivos recios y gente que aún recuerda tu nombre. Y con el sol, un sol ya discreto que nos suele acompañar aunque acabe de instalarse noviembre.

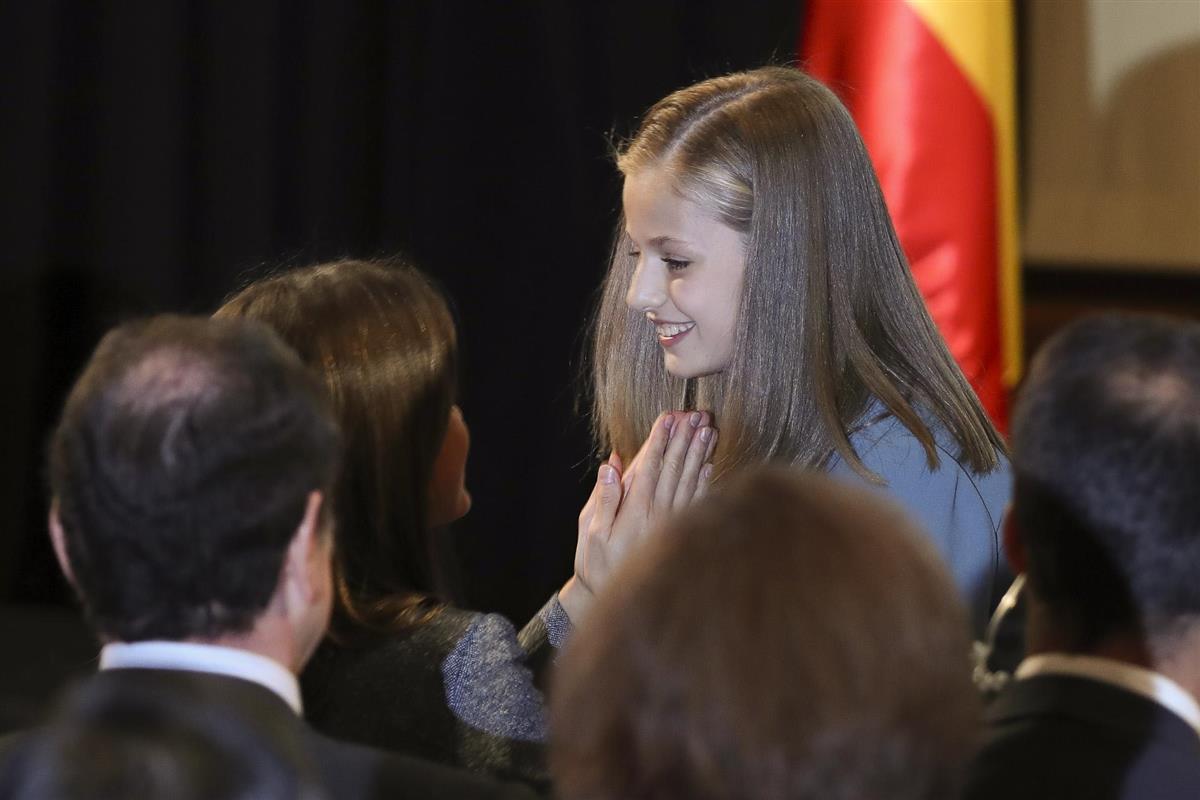

Eso era lo nuestro: cubitos de agua y jabón, flores y jarroncillos, huesos de santo, recuerdo y silencio. Hace años empezamos a vivir también otros mundos. Y llegaron las calabazas, los esqueletos, los disfraces terroríficos y las hachas en la cabeza. Llegó el truco o trato, las telarañas de pega, y la ambientación de la planta quinta de El Corte Inglés. Ahí ya quedó claro que algo había cambiado dentro de nosotros. Empezamos a disfrutar y a reírnos por una noche del miedo a la muerte. Si en Halloween festejamos el terror, hoy recordamos a aquellos que se fueron. Ahora hemos aprendido a celebrar el miedo y a jugar con la muerte; hasta el punto de que las parrillas de televisión y las carteleras de cine se llenan de atrezo, disfraces y cintas de horror. El 31 de octubre es un día para temer. Y yo temí. Debo confesar que este Halloween he experimentado el miedo más atroz. No en vano fue esa la fecha escogida para que la joven princesita nos deleitara por vez primera con su cándida voz y sus manitas sobre el atril. Lo hizo dando lectura al primer artículo de la Constitución. A mi juicio y sin lugar a dudas, escuchar a la herederísima enfatizando que la forma del estado español es la monarquía parlamentaria resulta digno de la noche de muertos. Terror del duro a plena ebullición. Acto seguido, la niña del millón de euros mira orgullosa a su mamá apuntadora y se regocija en su parlamentarismo borbónico dándolo todo. Casi prefiero escuchar a Quico Sallés decir que los anglosajones le copiaron Halloween a los catalanes. TV3 es tan divertida que a veces se me olvida y pongo la 1 para ver sangre azul.

Este año, la última noche de octubre me ha servido, como a cada vez más españoles, para reafirmar lo que me da miedo. Hoy me centro en el recuerdo, en el silencio y en aquello que deseo ver enterrado para siempre. Coronas, repelencia y repugnancia. Terror en estado puro.