Hubo una vez, no hace muchos años ni en un lugar lejano, un rey herido en el corazón por unos súbditos rencorosos y sin compasión que pronto se olvidaron de él. ¡No todo fue robar ni matar elefantes! —se lamentaba— ¡Ah, maldita memoria de pez! ¡Falta memoria histórica en este país!

Tal vez aprovechando esa debilidad de sus súbditos, un buen día de otoño reapareció con lo que él, y casi solo él, consideraba un regalo: la desmemoria rescatada por su memoria en 512 páginas. Sus súbditos se quedaron perplejos y se preguntaban con desconfianza por qué aquel esfuerzo y aquella molestia. Por lo que conocían tras años de reinado, todos sabían que no era hombre de letras, sino de números, de muchos y largos números. ¿Qué buscaba con tamaña obra? ¿A quién le importarán sus andanzas y lamentos? ¿O era una obra más del género épico? —comentaban aquí y allí—.

Dicen las malas lenguas, y hasta otras que no lo son, que lo ha hecho por venganza: Mi niño se va a enterar, creían escuchar tras la puerta de sus aposentos. Las palabras del soberano vertidas en una entrevista llevaron a creer que también escribió por resentimiento al no haber sido perdonado por sus juegos pecuniarios, ya saben, cuando se dejaba hacer regalos por cumplir con sus funciones reales. Y por sus escándalos amorosos, ¡será capaz de decir algo así! Bien sabe él que sus fechorías extramatrimoniales eran conocidas por sus súbditos y nadie puso el grito en el cielo. La cuestión seguía sin estar resuelta. ¿Necesitará dinero? —planteó un concienzudo ciudadano al que no le apetecía leerse aquel tocho de pasta dura—. Podía ser, pues tantos veleros y viajes de ida y vuelta no se pagan con un sueldo. Y pese a darle tantas vueltas, a aquellos eméritos súbditos nada les resultaba convincente.

Según se oye en las plazas de ese reino, en el mismo libro se le presenta como humano y como divino. Entiende que sus errores —aquello de los robos y sobornos— son el resultado de su naturaleza humana y por eso sentencia que “todos los hombres cometen errores; todo el mundo los comete”. Como él somos todos sus súbditos… en su faceta humana, cuidado, que no en la divina, que no es otra que aquella que le permite andar a sus anchas de un extremo al otro de la Tierra.

Y en esta naturaleza divina es donde algunos de sus súbditos creyeron hallar la respuesta. El rey emérito, Le roi para los franceses que lo escucharon y publicaron, está triste, como la princesa de Rubén Darío, que suspira porque siente que le roban su historia, porque la Historia de España ha sido de los reyes, no por sumar méritos, sino por reyes. Y este podría ser el dolor del rey destronado, educado para reinar en trono de cartón, confiado en ser alabado en los libros de historia por los siglos de los siglos. Esos libros donde solo se anotan los hechos heroicos, reales o ficticios, salvo que seas castigado por traición al Estado. Entonces, serás borrado de la memoria histórica.

Puede que lo único que recuerde el rey Juan Carlos I de sus años principescos, cuando estudiaba o algo así, sea aquel tema de historia donde le explicaban cómo se las gastaban los romanos cuando se sentían traicionados: eliminaban el nombre del traidor de todas las inscripciones, destruían estatuas con su figura, borraban su nombre de los registros… la damnatio memoriae te borraba de la historia por muy memorable que te creyeras hasta tal punto que ni por tu vida donjuanesca te recordaría nadie. Sería como no haber vivido.

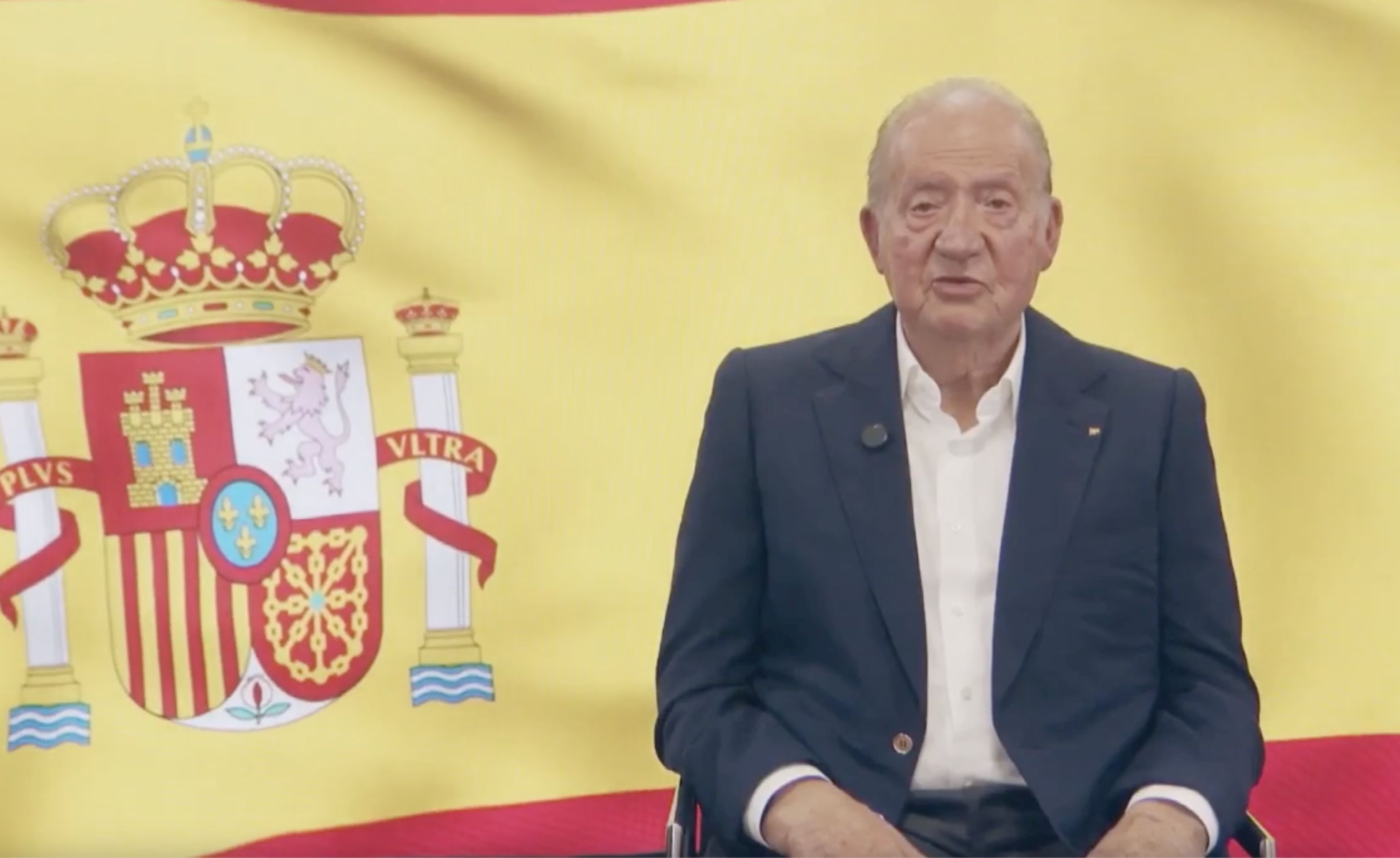

De ahí la color perdida de sus mejillas con la que aparece delante de la bandera de España, destronado y apodado emérito sin méritos propios, Y colorín colorado, este cuento ya debería haberse acabado.