Y tú qué prefieres, ¿la playa o a la montaña?

Y tú qué prefieres, ¿la playa o a la montaña?, preguntó aquel junio del 92 María Antonia, alias la seño, cuando llegó mi turno. Playa, montaña, playa, playa, playa, montaña, playa, montaña, playa, playa, playa, playa, venía siendo más o menos el resultado de la votación entre los compañeros con primera letra de apellido anterior a la mía, la t. Una consulta que a esas alturas del escrutinio, ya con el voto registrado de los Rodríguez y los Sánchez, última opción mayoritaria con influencia al final del alfabeto, se dirigía con paso firme hacia la mayoría absoluta para la opción de arena en el culo, sombrilla mal clavada, botella de agua caliente y protector solar del 30 embadurnado por todos lados, también en la nariz, que la nariz es lo que más se quema. Ni los de la t, ni los Ureña, ni los Valero, ni los Zúñiga íbamos a poder hacer ya nada a esas alturas de escrutinio para cambiar la situación, así que ante la pregunta podía optar entre unirme a la mayoría -voto útil y traicionero a mi conciencia- o votar montaña -voto algo más contestatario, pero con la nariz tapada–.

Cuando quise darme cuenta, mi boca, había empezado a responderle a María Antonia sin avisarme, poniendo patas arriba la consulta oficial y provocando un giro de sillas entre las filas de delante, desde Álvarez hasta Soto. Yo primero me quedo en la ciudad y luego me gusta ir al pueblo, que están allí los abuelos y los primos. ¿Y el pueblo está en la montaña?, intentaba María Antonia proteger de mi ataque su universo veraniego que funcionaba a sólo dos velocidades. No, pero hay un campo cerca y hay encinas y un pino bastante grande –por si eso le sirviera como montaña- y una piscina municipal al lado de donde montan la feria –a ver si colaba aquello como playa- expliqué, sintiéndome más solo que el de Coalición Canaria. A un silencio administrativo siguió un “¿Y tú Ureña, prefieres playa o montaña? Nunca supe a qué casilla fue mi voto, si pesaron más las encinas o la piscina municipal, pero viéndolo con perspectiva, lo más probable es que, como me pasara tantas veces años después, fuese a la basura, anulado, como cuando dibujas un monigote en la papeleta que va a la urna o metes una rodaja de chorizo en el sobre.

Años después de aquella acción de resistencia, empecé a tolerar la playa como se tolera el camión de la basura que te despierta a las dos de la mañana. Si está ahí por algo será. Tolerancia lograda con esfuerzo y no pocos disgustos entre medias, como aquel verano adolescente en que la chica con la que salía se fue a “su playa” y cuando volvió ya no era la chica con la que salía porque le picaría una medusa en “su playa”, o aquella acampada junto al Atlántico en la que la función real de la playa era la de evitar que los campistas muriésemos de calor por la ocurrencia de instalarnos en tiendas de plástico en aquel descampado sin árboles habilitado en pleno agosto para poder estar precisamente junto a la playa. Hay pocas cosas más sobrevaloradas, voten lo que voten los García, los Fernández, los Sánchez y los Rodríguez cuando María Antonia pregunta. Alguien contaba la anécdota del niño que por primera vez veía el mar junto a sus ilusionados padres. Al preguntarle qué le parecía, recibieron como un escupitajo en el corazón un “es feo, ¿no?”, encarándose el niño, con sólo dos palabras y una pregunta de confirmación, a litros de tinta vertida por grandes poetas que le han escrito a lo largo de la historia al romper de las olas y al susurro de las caracolas.

Hoy día, al contrario que el niño de la anécdota, estoy plenamente integrado en la sociedad y no sólo tolero la playa, sino que me gusta. No como para darle mi voto sin más, sin pintar de vez en cuando un monigote, pero sí como para disfrutar un rato con el culo lleno de arena, la sombrilla mal clavada y la nariz quemada. Nado aproximadamente como mi perro, es decir, sé no hundirme y puedo desplazarme de un punto a otro, pero sin florituras, así que no soy el que se va hasta la boya para poner de los nervios a familiares y amigos, que señalan desde la orilla la bandera en ámbar, sino el que, o está en la arena o el que parece que, con el agua un palmo por encima del ombligo, está esperando el autobús mientras charla con otro, dando saltitos ridículos o siendo empujado si se despista cuando llega una ola con fuerza.

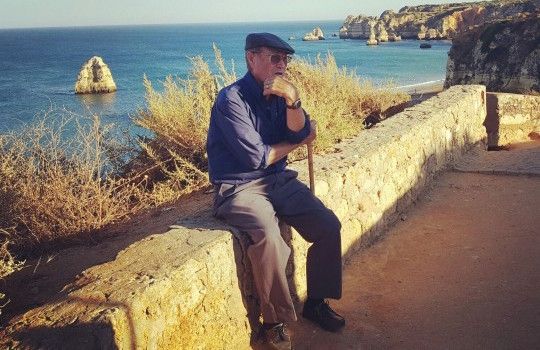

Esta semana la he pasado en la playa con amigos. Como hace veintitantos años, en junio volví a perder la votación y me quedé solo defendiendo la opción “ciudad fresquita que no conozcamos y si tiene playa, pues mira, mejor”. “Otro año con el mismo rollo de ciudades, que no coño, playa, playa”, fue la opción que ganó por mayoría absoluta. Toda una semana entera, con su lunes, su martes, su miércoles y así hasta su domingo con el culo lleno de arena, viendo cómo un amigo era atropellado en la parada del autobús por una ola, provocándole una ridícula caída en plena orilla que acabó con esguince leve de tobillo -diagnosticado lo de esguince y lo de leve, no por un médico, sino en votación sentados sobre la toalla- curado tras dos días de hielo en el pie y cerveza fría en la nevera. Una semana en la que otro acababa con un dedo del pie morado al confundir arena con pedrusco mientras intentaba surfear con una colchoneta inflada, ante la atenta mirada de los surferos de verdad, los que, aun estando medio en pelotas, llevan encima tres mil euros entre ropa, tabla y complementos.

Ratos bajo la sombrilla con largos debates sobre si es más limpio mear dentro del agua bajándote el bañador o si no es necesario hacerlo. Bajártelo. O intentando comprender con un bocadillo en la mano y la calculadora del móvil -imposible de ver bien por el sol- en la otra, qué sentido tendría ese local “All you can drink” que había junto al piso que habíamos alquilado. Por 20 euros y durante una hora, los ingleses podían ponerse muy enfermos después de consumir una cantidad de alcohol valorada, seguro, en más de 20 euros –qué sentido tendría si no para un inglés entrar ahí- haciendo probablemente que tanto dueño del local como cliente salieran perjudicados por la idea. Horas mirando las olas romper, mirando a los petados de playa y a las chicas siliconadas fotografiándose por turnos ante la piedra más bonita sobre la que las olas rompían, ahora te toca a ti hacerme a mí la foto, pero házmela en horizontal, que luego en Instagram se recorta mejor, y que se vea el tatu.

Contemplando el paso, como un oso herido, de aquel inglés de 120 kilos con un par de líneas de sangre en la espalda, que probablemente no sabía que tenía –vendría del all you can drink- y que, paseándose una y otra vez por la orilla, no se animaba a meterse en el agua fría que pudiera limpiarle la sangre y dejar descansar la vista a los espectadores de la primera fila. Excursiones a calas escondidas a las que sólo se puede llegar confiando ciegamente en el GPS y tras media hora de carreteras estrechas, bajando 150 escalones de piedra, altos e incrustados en la roca. Lugares paradisiacos, ideales para cualquier cosa excepto para hacer bromas. Había arriba policía multando a los que estaban aparcados en la parte más cercana a la carretera. Cómo que policía, si esto es el puto fin del mundo, no hay ni casas cerca. No sé, será una especie de guardia civil de la costa o algo así, el caso es que estaban ahí arriba liados con los coches mal aparcados, tres o cuatro, nosotros lo hemos dejado bien. Cómo que mal aparcados, si en mitad de la puta nada no hay señales para aparcar. ¿No lo habrás dejado en la zona más cercana a un árbol que parece como antiguo, así como en peligro de extinguirse, no? Joder, ahora vuelvo. Son 150 escalones hacia arriba, piénsatelo. Ahora vuelvo. En el peor de los casos será sólo un multazo, no creo que vaya a venir hasta aquí una grúa con lo estrecha que es esa carretera sólo por un árbol antiguo, piensa que estamos en mitad de la puta nada. Ahora vuelvo. Bueno, tú mismo.

En realidad tiene muchos encantos la playa. Ahora que lo pienso, si pudiera volver atrás, igual votaría junto a los García y los Sánchez.