Como a veces me pongo escatológico, algunos sospechan en mí anhelos de ultratumba. No se dan cuenta de que me tomo en serio el hecho de que Dios haya muerto, por lo que aprovecho la circunstancia para hablar de Él sin temer su venganza, así como, ya de paso, para avisar de los valores, a derecha e izquierda, que intentan suplantarlo (Nietzsche se revuelve en su tumba por la estupidez de los nuevos creyentes). No diré, por no ofender, a qué valores me refiero, pero ya se pueden ir haciendo una idea: son aquellos que concitan adhesión y unanimidad y esperanza y, por supuesto, el escándalo de los fariseos. Dirá alguno que Dios sobrevive en la intimidad de la conciencia, pero todavía menos, hiena nihilista que le parieron a uno, creo en esta. De hecho, las únicas intimidades que concibo son las de follar y cagar (y aún así tengo mis dudas: solo hay que haber estado en la cárcel para darse cuenta de que la soledad del folgar y del ensuciar no es allí precisamente íntima). No obstante, me concentraré en esta última, dado que escatológico significa también (en la lengua se da de vez en cuando lo que los biólogos llaman evolución convergente) hablar de excrementos y zurraspas.

Durante los veranos mi madre me mandaba al hotelito de mis tíos en Hendaye, en el País vasco-francés. Me sacaba unos cuartos e iba chapurreando el idioma. En Chez-Dolores hacía camas, servía Pastis, un anisete que chifla a los franceses, y atendía a los clientes. Con catorce o quince años todavía bebía leche, que en mi caso tiene efectos estípticos (como come el mulo, caga el culo, decía mi abuela), así que a eso de las seis de la tarde, una hora antes de ponerme a armar las mesas para la cena, me fui al excusado. Este daba a un pasillo abierto que conducía al comedor. La cosa se puso fea. Atranque serio. Por más que pujaba no era capaz de desprenderme de mi regalo (ad augusta per angusta) y empezaba a preocuparme, además, que el hedor, que no era ámbar, se escapara del servicio y hubiera que acudir al socorro de las narices. Lo conseguí al fin no sé cómo. Creo que desde entonces tengo el ceño engurruñido. Llevaba media hora dentro y mi tío ya estaba reclamándome. Tiré de la cadena y, ¡horror!, el wáter no se tragaba aquel escíbalo. Esperé a que recargara y tampoco y tampoco y tampoco. Tenía la consistencia del hierro. ¿Qué hacer?, habría dicho entonces si hubiera leído a Lenin. Oía al vocinglero de mi tío protestar por mi tardanza; los clientes empezaban a llegar; las mesas esperaban. A grandes males, grandes remedios. No me queda otra, pensó aquella cabeza adolescente. Envolví el fruto de mi astringencia en papel higiénico. Con todo el cuidado del mundo lo metí en el bolsillo del pantalón y salí disparado hacia el jardín interior del hotel. Deposité entre algunas adelfas y matas de romero el zurullo y me puse a servir a toda prisa mientras mi tío me abroncaba por detrás.

Me las prometía muy felices. Pero, tras la cena, los franceses solían irse a fumar sus apestosos Gauloises al jardincito. Noté de pronto cierto alboroto. Algunas señoras observaban a nuestro galápago, un buen quelonio de casi dos kilos, que siempre merodeaba. Les hacía gracia ver cómo mordisqueaba su comida. Sacaba su cabecita y parecía relamerse. Las buenas señoras creían que se estaba comiendo un plátano pocho. Cuando una de ellas se agachó para tomar con sus propias manos la comidita y ofrecérsela al animalito, no supe reaccionar, pero los astros se conjuraron para que mi tío lo evitara. Ató cabos inmediatamente y espantó a las clientas con alguna excusa. Se llevó consigo al galápago y su merienda. Más tarde, me pidió explicaciones, pero ¿cómo hacerlo? Todo había sido demasiado absurdo, así que sufrí como castigo limpiar los wáteres del hotel a partir de aquel momento.

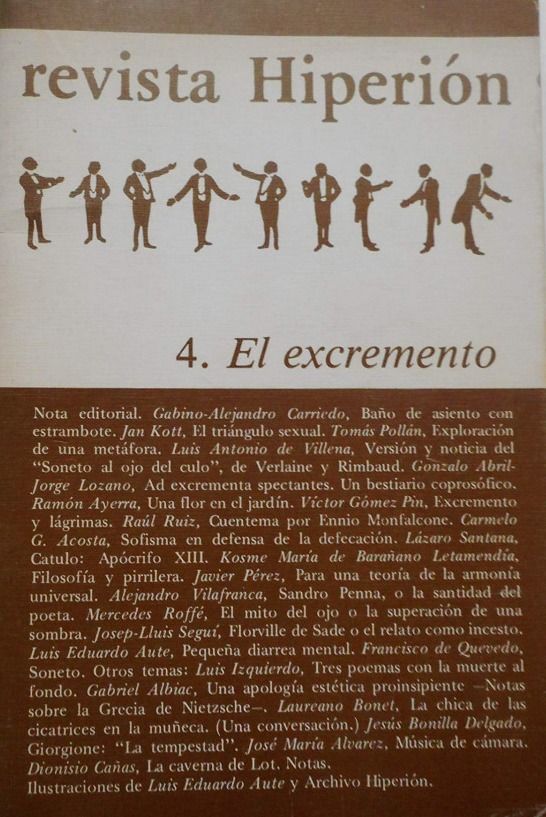

Más tarde, durante la carrera, me llamó la atención que la legendaria Revista Hiperión (n.º 4, 1980, la época de la prepostransición, cuando todavía no era indispensable ser cursi) dedicara todo un monográfico a «El excremento». Recuerdo de ello un artículo excelente de Tomás Pollán, «Exploración de una metáfora» creo que se titulaba (de lo poquito que se puede leer de este sabio ágrafo), y otro de Víctor Gómez Pin, «Excremento y lágrimas», de claras resonancias metafísicas, dado que en el Parménides Platón se preguntaba si podía haber idea de mierda. ¡Qué no hubiera dado yo a mis catorce años por disponer de referencias tan ilustres! Pero no, en vez de con espada, me armaron caballero con escobilla.