A la luz de una candela un borracho garabatea unos versos que luego arroja en una bola de papel. Pide más vino pero no se lo fían. Los usureros le han robado hasta lo último que conservaba, el reloj heredado de su padre con cadena de plata, al empeñarlo sintió como si le arrancaran el cordón umbilical con su historia. Rebusca entre los bolsillos, solo papeles arrugados, unos con membretes del consulado de Chile, donde intenta tramitar desesperadamente un visado para que pueda llegar a España su esposa. Todas las esperanzas de reunirse han ido siendo asfixiadas por la burocracia, pasa las mañanas de despacho en despacho, removiendo documentos y legajos, con los que los leguleyos le estafaron el poco dinero que ganó, con su traducción del Quijote de Heine. Rebusca con sus uñas negras, aparecen restos de tabaco, un mendrugo, hilachas… Lo cogen por los astrosos faldones de su levita y lo tiran fuera del tugurio.

Nadie sospecha que aquel mendigo de mirada turbia era el autor de La Soledad y de La espada, dos libros de cantares con los que bajó del pedestal de la grandilocuencia a la poesía, devolviéndola al habla del pueblo. Ese pueblo que maledicente le ve tambalearse borracho por las cavas, y que apuesta en la taberna si sobrevivirá aquella noche al hechizo del viaducto.

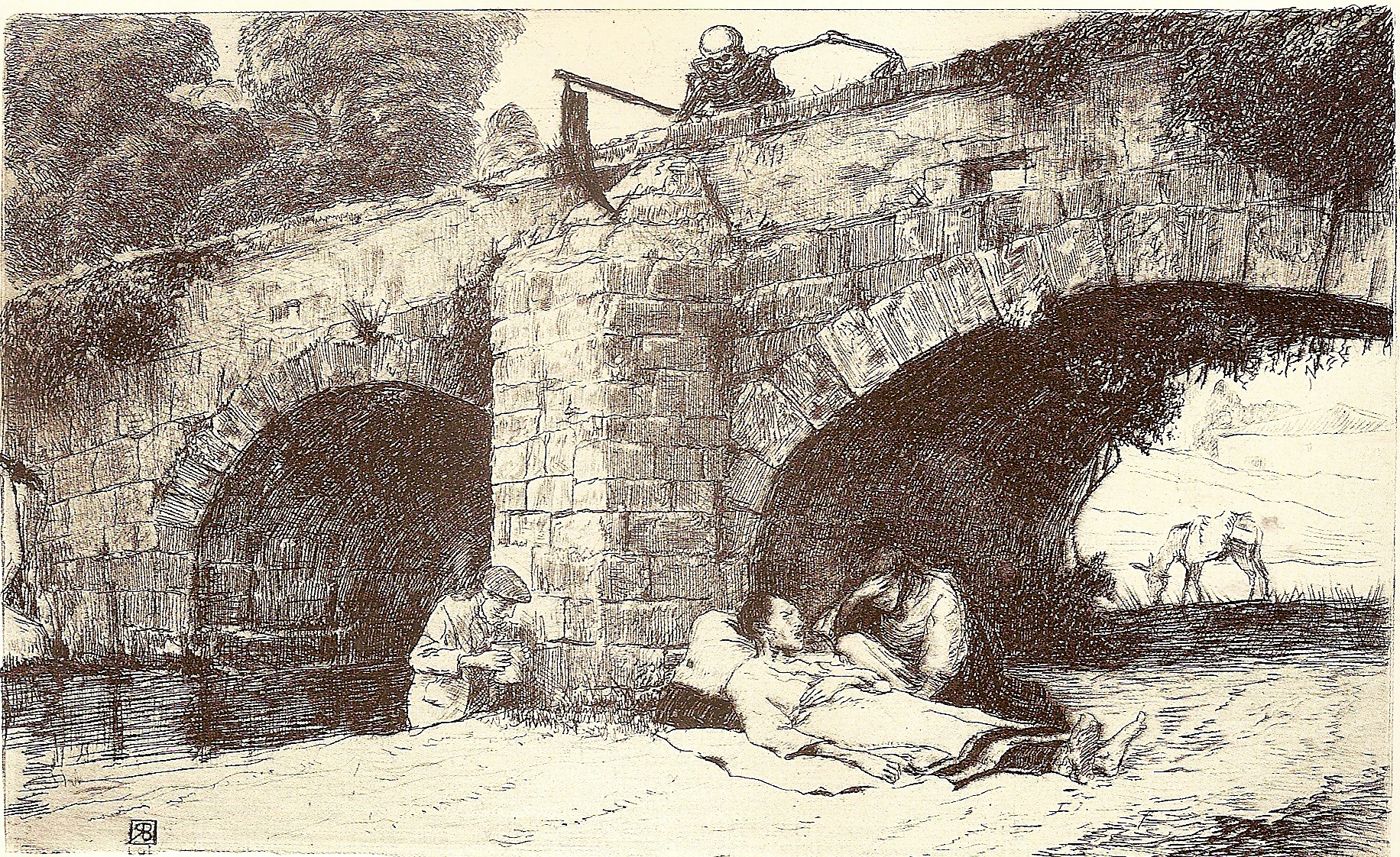

Arrastras con su destino, baja hacia San Francisco el Grande, quien sabe si en su imaginación zozobrada en vino, regresa por las sombras góticas de la catedral de Estrasburgo camino del Rin, buscando su juventud, donde suenan las lieder de Schubert, el piano de Schumann… Los amores entre libros de románticos alemanes, en los que tanta semejanza descubrió con los cantos populares de su tierra. Se apoya en una farola de gas y esputa sangre. Su mal curada tuberculosis, la que también se llevó a su madre, no tuvo tiempo de verla, cruzó Europa en cuanto le llegó noticia de que estaba enferma, pero se encontró solo ante su lápida en una tarde desapacible y triste del otoño en el sacramental madrileño.

Al ver en tu sepultura

las siemprevivas tan frescas,

me acuerdo, madre del alma,

que estás para siempre muerta.

Memorias tristes, versos descabalados, recuerdos de juventud, todo se agolpa en su cabeza, y pasa por las Vistillas hablando solo, o quien sabe quien lo acompaña, quizás Gustavo Adolfo Bécquer, su íntimo amigo, el que prologó de modo memorable su obra, y a quien albergó en su casa poco antes de morir, como él, destrozado por la vida.

Yo tenía amigos

todos se murieron

¡ay! Cuanta falta me hacen ahora

que me estoy muriendo!

Al fin alcanza la fría y larga barandilla del viaducto, la ciudad ha desaparecido en la profunda noche, siente en la comisura de los labios el sabor salado de las lágrimas, como él mismo escribiera: “¡Qué amargo es el dolor cuando la esperanza lo desprecia y lo abandona!”. Todo se desvanece.

Amanecen atadas sus manos a una cama de hierro, lleva un tosco camisón blanco que chorrea en sudor. Las visiones de cucarachas recorren su cuerpo y grita entre convulsiones, entremezcla palabras alemanas y síplicas para que le sellen no se sabe que salvoconducto. En la crujía de camastros desde donde lo escrutan miradas afiladas, enterradas en escuálidos rostros pelados al cero, algunos se hacen eco de sus gritos desencajados, otros de tan abstraídos han perdido la mirada, hay quien se lava con su saliva y quien recorre con paso marcial el pasillo. En los raros momentos de lucidez se pregunta cómo llegó hasta allí ¿lo detuvieron en el puente justo antes de saltar o saltó y llegó a caer en el infierno? Nunca supo que estaba en el manicomio de Carabanchel.

El 2 de abril de 1880, dos años escasos después de su ingreso, la autoridad sanitaria sellaba y rubricaba la defunción de Augusto Ferrán y Forniés, de 45 años, por delirium tremens. No sabemos si la noticia llegaría a su esposa chilena, que nunca pudo reunirse con él.

Juan Ramón Jiménez sería el primero en sacarle del profundo olvido al poner al frente de sus Rimas, unas del que llamó aristócrata popular:

Eso que estás esperando

día y noche, y nunca viene;

eso que siempre te falta

mientras vives, es la muerte.